掌蹠膿疱症とは

掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)は、手のひら(掌)や足の裏(蹠)に小さな水疱や膿疱(膿をもったぶつぶつ)が繰り返し現れる、慢性的な皮膚疾患です。これらの膿疱は感染性ではなく、無菌性であることが特徴です。見た目には強い炎症があるように見えますが、細菌やウイルスが関与しているわけではなく、自己免疫や慢性炎症などが背景にあるとされています。

主に以下のような症状がみられます。

- 手のひらや足の裏に小さな膿疱や水疱ができる

- 強い痒みやヒリヒリ感を伴うことがある

- 膿疱が破れて皮膚がめくれ、赤くただれる

- 症状がよくなったり悪化したりを繰り返す(慢性化しやすい)

この疾患は、他人に感染することが無いため、家族の方や、身近な方に迷惑をかけることはありませんが、見た目の問題や慢性的な痒み・不快感のため、QOL(生活の質)を著しく下げることがあります。

特に女性の場合は、見た目が悪くなってしまうため、気にされることが多く悩まれる方が多いです。

原因について

掌蹠膿疱症の原因は完全には解明されていませんが、以下のような因子が関与していると考えられています。

1. 扁桃炎・副鼻腔炎などの慢性炎症

最も注目されているのが、体内の慢性炎症との関係です。特に扁桃炎や副鼻腔炎、歯周病、虫歯など、口腔・咽頭部の炎症がトリガーとなり、皮膚に膿疱を発生させる「病巣感染説」が注目されています。これらは皮膚に直接関係ないように思われがちですが、体の免疫バランスに影響を与える重要な要因です。

病巣感染とは、歯周病や、扁桃炎など体の中で局所的起きている「病巣」から、放出された最近や炎症物質が血流に乗って全身を巡ってしまい、各所の免疫システムを刺激してしまうことをいいます。病発部位を見ているだけでは気づくことができないのが病巣感染という場合です。

2. 歯科金属や金属アレルギー

歯科治療などで使用される金属(特にアマルガム・メチル水銀・ニッケルやパラジウムなど)が体内に取り込まれ、免疫系がそれを「異物」と判断して過剰反応を起こし、皮膚に膿疱ができることもあります。意外にもチョコレートや海産物なんかにも金属が入っており、このような食べ物から金属を摂取してしまい、そのアレルギー反応として掌蹠膿疱症になってしまうこともあります。

3. 喫煙

喫煙は掌蹠膿疱症のリスク因子とされ、禁煙によって改善するケースも報告されています。ニコチンが免疫機能に影響を与え、症状を悪化させている可能性があるため、生活習慣の見直しも大切です。

4. ワクチンや自己免疫的な要因

一部ではワクチン接種やウイルス感染後に免疫系が過敏になり、皮膚症状が現れるケースも報告されています。ワクチンの中にも水銀やアルミニウムが含まれていることが多く、その重金属に反応してしまう可能性もあります。過去に複数回ワクチン摂取をしたことがある方ですと2年、3年たってからジワジワと身体に症状がでてくる方もいらっしゃいます。

西洋医学的な治療法

西洋医学では、まず症状を抑えることを優先し、以下のような治療が行われます。

1. ステロイド外用薬

最も一般的な治療です。強めのステロイド軟膏を使用することで炎症と痒みを一時的に抑えます。ただし、長期使用による皮膚の萎縮や依存性に注意が必要です。また病巣感染や感染症の場合、ステロイドを使うことで免疫の働き自体を阻害して炎症を抑えてしまいます。

扁桃炎や咽頭炎など、体に炎症がある状態の方ですと皮膚の症状をステロイドで抑えるのではなく、病気の元を解決してしまった方が早い場合が多いですね。

2. ビタミンD3外用薬

皮膚の分化や免疫調整に関わるビタミンD3誘導体を外用することで、症状の改善を図ります。副作用が比較的少ないのが利点です。

3. 紫外線療法(PUVA、NB-UVB)

紫外線を照射することで免疫反応を調整し、皮膚症状を改善させる方法です。週に数回の通院が必要ですが、重症例に対して有効なこともあります。

4. 内服薬(抗ヒスタミン薬、抗菌薬、免疫抑制剤など)

痒みを抑える抗ヒスタミン薬や、二次感染予防のための抗菌薬が処方されることもあります。症状が重い場合には、免疫抑制剤や生物学的製剤が検討されることもあります。

5. 扁桃摘出術(扁桃腺の手術)

慢性扁桃炎が明らかな原因と考えられる場合、扁桃腺を摘出することで掌蹠膿疱症が改善するケースがあります。ただし、すべての人に効果があるわけではなく、リスクと効果を十分に検討する必要があります。

ただ、これらの西洋医学的な治療では、原因を特定せずに出ている症状のみを抑えていくという方向になりますので、根本治療をしようとすると難航する場合が多いですね。

掌蹠膿疱症で悩む浜松在住の40代女性Aさんへの漢方処方について

ご相談のきっかけ

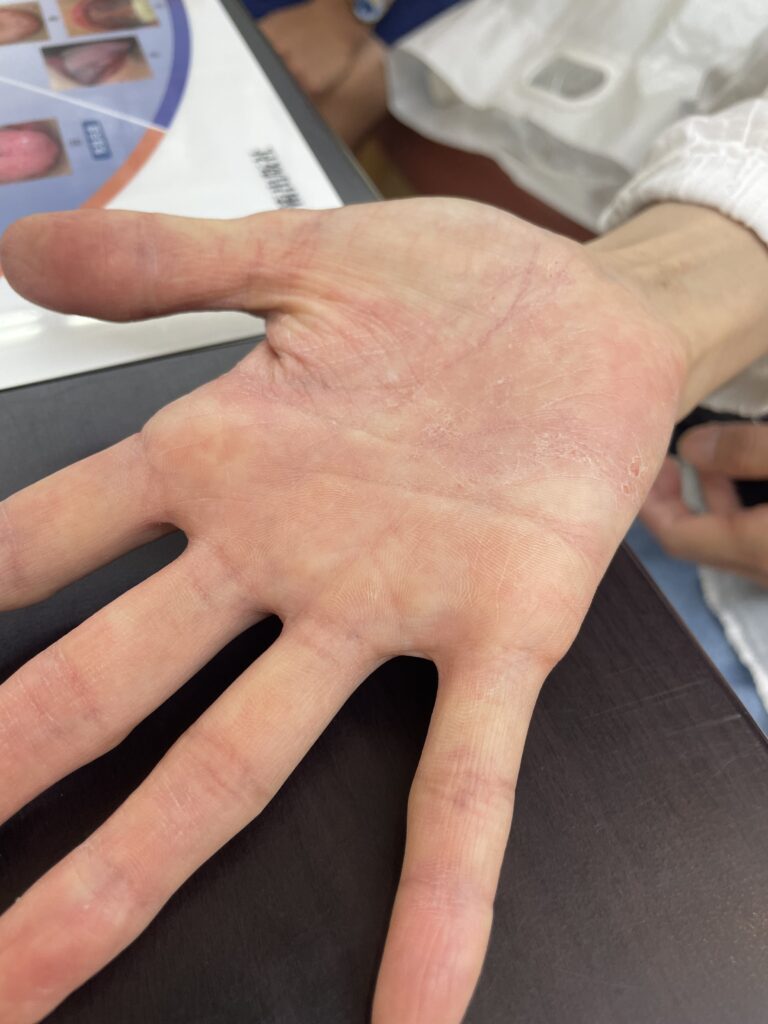

2025年5月、当店に40代女性のAさんがご来店されました。

お悩みは、「右手のひらのかゆみ」。

詳しくお聞きすると、最近になって手のひらに赤みや痒みを伴う丸い膿のようなものがポツポツと出てくるようになり、皮膚科を受診したところ「掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)」と診断されたとのことでした。

Aさんは現在、子育てとパートのお仕事を両立されており、多忙な毎日を送られています。生活環境や精神的ストレスも頭の中に入れながら、症状の背景にある可能性があると考え、体質や既往歴も含めて丁寧な問診を行いました。

問診から見えてきた背景

お話を伺う中で、Aさんには2年前から扁桃炎の症状が頻繁に起きていたことが分かりました。耳鼻咽喉科での治療歴があり、「EAT療法(Bスポット療法)」を何度か受けていたそうです。これは、上咽頭(鼻と喉の境目)に炎症があるとき、そこへ塩化亜鉛などの薬液を塗布して炎症を抑える治療法で、慢性上咽頭炎やアレルギー性疾患に効果があるとされています。

AさんはすでにEAT療法を試されていたそうですが、病院までの物理的な距離があり、通院が難しくなってしまったとのことで、治療は途中で辞められてしまったそうです。

今でも時折「喉の痛み」や「副鼻腔(目の奥や頬のあたり)の鈍い痛み」があるとのことで、慢性的な炎症がまだ残っている可能性が示唆されました。相談に来た日もやはり喉に少し違和感があるとのことでしたので、病巣感染から来た掌蹠膿疱症の可能性がありました。

慢性炎症と掌蹠膿疱症のつながり

掌蹠膿疱症は皮膚の表面に現れる病変ですが、その本質は皮膚だけにとどまりません。体の奥深くに潜む慢性炎症(病巣)が、免疫系を長期的に刺激し続けた結果として、皮膚に“炎症の吹き出し”として現れてくるものだと東洋医学的にも西洋医学的にも考えられています。

特に「扁桃炎」「副鼻腔炎」「虫歯」「慢性腸炎」など、局所の炎症が遠隔部位(この場合は皮膚)に影響を及ぼすという「病巣感染説」は、掌蹠膿疱症の病態を理解する上で非常に重要な概念となっています。

アレルギー・金属・ワクチンの関与は?

Aさんには金属アレルギー歴はなく、歯科金属(インレー、クラウン等)も入っていないとのことでした。また、ワクチン歴も特に問題となるような接種歴はなく、過去にトラブルもなかったとのことです。

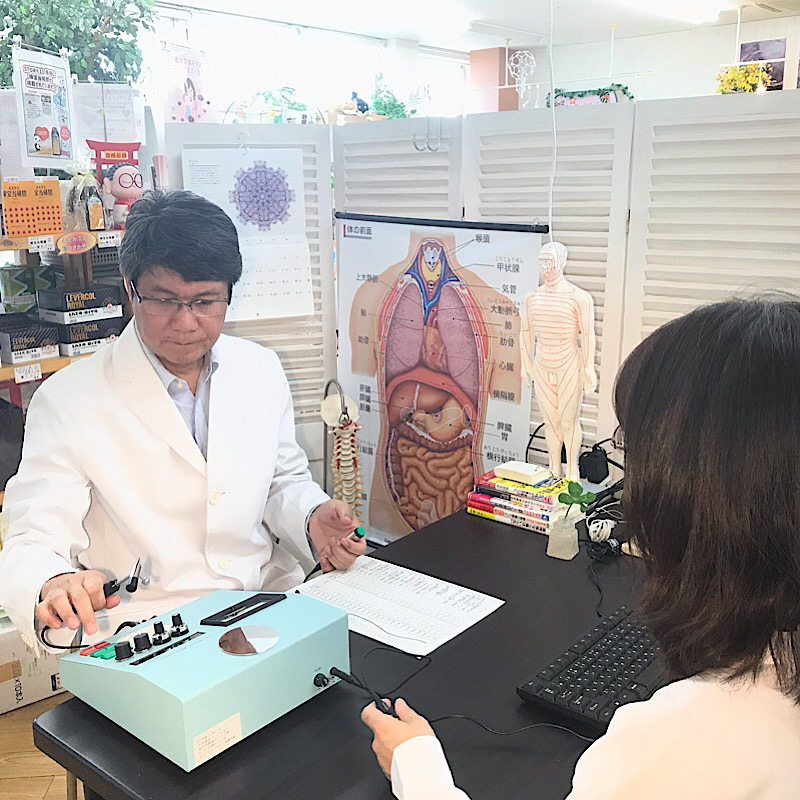

そこで当店の「健康チェック(波動測定)」を使用してチェックを行ったところ、やはり重金属や電磁波などの負荷反応は見られず、代わりに「扁桃」「咽頭」「慢性炎症」などの項目で明らかに低い反応が出ました。

これらの結果から、皮膚の症状の根本原因としては、扁桃炎をはじめとする慢性上気道の炎症が第一の疑いとして挙がり、その上で免疫系のバランスが崩れ、皮膚症状として膿疱が出現していると判断しました。

初期の漢方処方と方針

Aさんには以下のようにお伝えしました。

「皮膚に出ている膿疱は結果であって、原因は体の奥、つまり喉や鼻の慢性炎症によるものが大きいようです。まずは炎症の根を抑える漢方から始めていきましょう。」

そこで、免疫の過剰反応を整えつつ、慢性炎症を和らげることを狙って「荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)」を処方いたしました。

荊芥連翹湯は、以下のような効能を持ちます:

- 慢性的な炎症の沈静化

- 化膿性の皮膚疾患に対応

- 扁桃腺炎や鼻炎、湿疹などの複数の炎症に対応できるバランスの良い処方

Aさんにはまずこの漢方を1週間服用していただき、症状の変化を見ながら経過を確認していくことにしました。

炎症の波に合わせた処方調整──喉と皮膚症状の連動性に気づいたAさん

風邪の悪化と症状の一時悪化

荊芥連翹湯を服用して1週間ほどが経過した頃、Aさんより連絡がありました。

「喉が急に痛くなって、風邪を引いてしまったようなんです。手の症状もちょっと悪化しています……」

このタイミングで、喉の炎症が掌蹠膿疱症の悪化と重なって起きたことで、Aさん自身も「やはり喉の炎症が皮膚に大きく影響している」という確信を深めていただいたようでした。

Aさん自身も、喉の痛みが強くなると同時に手の痒みと膿疱が悪化する傾向にあることに気づかれ、

「喉の調子が悪いときに手の症状もひどくなる気がします」

とおっしゃっていました。この自覚が、今後の治療の方向性にとって大きな意味を持ちました。

金羚感冒散の追加

この段階で、風邪の急性症状(喉の強い炎症、熱感、体のだるさ)に対応するため、金羚感冒散を荊芥連翹湯に追加で処方しました。

金羚感冒散は、以下のような急性炎症に強い漢方薬です:

- 喉の痛み、腫れ

- 発熱・寒気

- 急性の風邪症状

- 扁桃腺炎の初期

Aさんには、喉の炎症が強い間だけこの漢方を併用していただくようにして、なるべく早く炎症を抑えることに注力しました。

改善の兆しと、掌蹠膿疱症の変化

処方内容を変えてから約2週間が経過すると、喉の痛みは徐々に治まり、Aさんの表情も明るくなってきました。

「喉の痛みが落ち着いてきたら、手のぶつぶつも明らかに減ってきました。痒みもほとんど気にならなくなってきています」

この時点で、皮膚症状も目に見えて改善。膿疱の数が減り、赤みや炎症が引き、皮膚のざらつきも改善傾向を見せ始めました。そこで、銀翹散を終了し、再び荊芥連翹湯の単独処方へ戻しました。

継続的な改善と体質へのアプローチ

そこからさらに2週間、合計で5週間ほど荊芥連翹湯を服用していただいた結果、掌蹠膿疱症はほぼ消失し、Aさんご本人も非常に満足された様子でした。ただし、喉の違和感や副鼻腔の詰まり感が完全には消えたわけではありません。

「皮膚はかなり良くなったんですけど、やっぱり鼻とか喉の奥の方がまだスッキリしませんね」

この段階で、Aさんの体質として「上焦の湿熱(鼻〜喉〜顔周辺の熱と滞り)」が残っていると判断し、さらなる処方の見直しを行うことにしました。

鼻炎・副鼻腔炎の悪化と処方変更

その矢先、Aさんからまたご連絡がありました。

「風邪を引いてしまって、今度は鼻が詰まって、目の下もズキズキ痛むんです……」

明らかに副鼻腔炎の症状でした。目の下の痛みは上顎洞の炎症が関係している可能性が高く、鼻の奥の炎症が頭重感や疲労感としても現れていました。

このときの処方として選んだのが、葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)に、桔梗石膏(ききょうせっこう)を加えた組み合わせです。

- 葛根湯加川芎辛夷:鼻づまり、頭重、顔面痛に対応。副鼻腔炎の第一選択。

- 桔梗石膏:喉の痛み、咽頭の熱を鎮める。扁桃炎と鼻炎が並存するタイプに適応。

鼻炎改善後も、皮膚症状は再燃せず

この処方で約10日間対応した結果、Aさんの鼻の症状は落ち着きました。この期間中は、初めから早く対応ができたので、掌蹠膿疱症の悪化はありませんでした。

処方の最終調整と今後の方針

最終的には、再び荊芥連翹湯に戻し、残っていた咽頭炎の炎症値をさらに抑えていく方針を立てました。Aさんも「喉と手が連動していることを体感できたのがすごく大きかった」とおっしゃっており、今後も体調管理に前向きな姿勢を見せてくださっています。

皮膚は内臓の鏡──掌蹠膿疱症を通して見える身体の内側

症状の背景にある「体内の炎症」

Aさんの症例を振り返って、最も印象的だったのは、皮膚に出ている膿疱の原因が皮膚にないという点です。多くの方が、掌蹠膿疱症に限らず皮膚疾患に対して、「塗り薬で治す」「皮膚科で炎症を抑える」というアプローチを選びます。しかしそれだけでは、根本的な改善に至らないケースも多いのが実情です。

今回のように、「喉の炎症(扁桃炎)」や「副鼻腔炎」といった慢性的な上咽頭の炎症が皮膚に影響していることを本人も自覚できたことで、Aさんは自身の身体のつながりを理解し、生活習慣やケアの意識が大きく変わっていきました。

漢方医学の視点:体の「連動」を重視する

漢方では、皮膚は「肺」と「大腸」に関連するとされますが、喉や鼻の炎症と皮膚の連動も、五行説や経絡的に理解できます。

たとえば:

- 肺経(はいけい)と大腸経(だいちょうけい)は、手の陽明大腸経を通じて手のひらに流れます。

- 肺は「皮毛を主る」とされ、外邪(風・寒・熱・湿など)の侵入を防ぐ最前線。

- 喉の奥や鼻腔の炎症は、肺系統の熱・湿・痰の停滞を意味し、それが皮膚表面にまで影響すると捉えられます。

今回の処方では、単なる対症療法ではなく、「上焦の熱と湿を取り去る」という視点で、荊芥連翹湯、銀翹散、葛根湯加川芎辛夷、桔梗石膏などを組み合わせました。特に荊芥連翹湯は、複数の炎症が同時に存在するようなケースに非常に適した処方です。

西洋医学の視点:病巣感染と免疫調整

西洋医学でも、掌蹠膿疱症の原因の一つとして「病巣感染」が注目されており、特に慢性扁桃炎との関連性は臨床研究でも認められています。扁桃摘出によって症状が改善するケースも多く報告されていますが、それがすべての方に適応されるわけではなく、内科的な炎症コントロールも重要です。

今回のAさんのように、手術をせずとも炎症のコントロールと免疫の安定化によって、皮膚症状が十分に改善した例は、漢方の可能性を強く示しています。

掌蹠膿疱症のケアで大切な3つの視点

最後に、掌蹠膿疱症でお悩みの方に向けて、症例から得られた重要なポイントをまとめます。

① 皮膚だけを見ないこと

皮膚に出ている症状はあくまで「結果」であり、「内側」に原因が潜んでいる可能性が高いです。扁桃炎、副鼻腔炎、胃腸の不調なども含め、全身を見ていくことが治癒への第一歩です。

② 慢性炎症のサインを見逃さない

喉の痛みや違和感、鼻の詰まり、軽い副鼻腔の痛みなどは「よくあること」として放置されがちですが、慢性化すれば立派な“病巣”となり得ます。少しでも違和感がある場合は、体の声として受け止め、早めにケアしていくことが大切です。

③ 漢方の力で「つながり」を整える

漢方は、「局所」ではなく「全体」のバランスを見ながらアプローチしていく医学です。皮膚と喉、鼻、腸などの“つながり”を整えることで、皮膚症状の再発を防ぐだけでなく、体調全体の底上げにもつながっていきます。

まとめ:Aさんのケースについての総括

Aさんは、掌蹠膿疱症という見た目にわかりやすい皮膚症状をきっかけに、自身の慢性的な喉や鼻の炎症に気づき、漢方で体質改善に取り組まれました。その結果、皮膚の症状は大きく改善し、体調全体も安定していきました。

この症例は、「皮膚は身体の内側を映す鏡」であるという東洋医学の教えを、現代人のライフスタイルに照らし合わせて再認識させてくれた貴重な症例となりました。

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。