アトピー性皮膚炎とは何か? その本質について

アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う慢性的な皮膚疾患であり、繰り返す炎症と乾燥、皮膚バリア機能の破綻を主な特徴とします。小児期に発症することが多い疾患ですが、成人期にも持ち越したり、大人になってから再発・新規に発症するケースもあります。命に別状はないと言えども、顔や首周りなどに出てしまうと、見た目が気になり、なかなか自分に自信が持てず、社交的になれなかったり恋愛に億劫になってしまったり、強い痒みに襲われ夜眠ることができなかったり、ジュクジュクとする患部が痛くなったり好きな洋服に痕がついてしまったり、日常の質を大きく落としてしまう病気の一つです。

アトピーという言葉は、「不思議な・説明のつかない」という意味を持つギリシャ語に由来しています。アトピーはそれほどまでに、原因の可能性がたくさんあり、その治し方についても多岐にわたる疾患であるということが示唆されているわけですね。では、症例を交えながらアトピーについて詳しくご紹介していきます。

アトピーの分類:外因性と内因性の違い

病院や皮膚科では注目されることがありませんが、アトピーを考える上でとても重要な判別があります。

それは、

アトピーが外からの刺激、つまり「外因性」なのか

体の中からの刺激、つまり「内因性」なのか

一番最初に、この判別をうまく見抜くことがアトピー治療の初歩的なステップとなります。

外因性アトピーとは?

外因性のアトピーとは、簡単に言うと「外からの刺激でアトピーになったタイプ」です。

一時的な外からの刺激(たとえば汗、ほこり、花粉、化学物質、虫刺されなど)によって皮膚が炎症を起こします。炎症が起きると皮膚はかゆーくなりますよね。その痒みにボリボリと掻きむしりなどの物理的刺激が加わることで皮膚にダメージが加わります。

皮膚のダメージにより、皮膚のバリア機能が弱くなり、さらに次なる炎症物質が外から入り込みやすくなってしまうことで悪循環が生まれるタイプです。

このパターンには、美容師の方など化学物質を身近に取り扱っている方が多い傾向にあります。美容師さんは、シャンプーやパーマ液などの薬剤を取り扱いますよね。この薬剤が肌への刺激となって炎症を呼び、掻きむしってバリア機能が衰えたところに、さらに薬剤などの刺激が加わることで外因性のアトピーに発展していくというケースです。

このタイプでは、炎症の出発点が明確に「外」からきており、比較的短期的に改善が見込めるケースが多く、ステロイド外用剤や保湿剤などの西洋医学的治療が効果を発揮しやすい傾向にあります。

外因性の治療として使われるのは基本がステロイドですし、ステロイドで炎症をしっかり鎮めたうえで、皮膚バリアの再建を図ることが治療の基本となります。重要なのは、「掻かないこと」。掻けば掻くほど皮膚バリアは壊れてしまい、かゆみの悪循環から抜け出せなくなってしまいます。

内因性アトピーとは?

「内因性」とは、つまりアトピーの原因が体の内部・・・つまり「内側」から発生しているタイプです。

このタイプの方は、アトピーが慢性化しやすく、炎症が長引くため治りが遅く、こじらせやすく、店頭にご相談にいらっしゃる約8割以上の方がこの内因性タイプのアトピーです。

内因性アトピーは、外因性のアトピーと考え方が全く異なります。考え方の方向性として、内因性のアトピー症状は、

「体内のゴミを皮膚から出している状態である」と考えます。

つまり、処理しきれなかった炎症物質や老廃物が体内で蓄積し、ある一定の閾値を超えたところで、それを皮膚を通して排泄しようとする結果として、慢性的な炎症が発生していると考えられます。

内因性アトピーは一時的にステロイドで炎症を鎮めることができたとしても、根本の「体の中に溜まったゴミ」が残ったままであるため、治療効果は一時的なものに過ぎません。

つまり、体がゴミを排出しようとしているところに、ステロイドで蓋をしてしまっている状態です。

そのため当たり前ですが、ステロイドの効果が切れてくると、やがて体は再び排出しようとして皮膚に炎症を起こし、アトピーが慢性化・再発するのです。ステロイド治療ではなかなか良くなっていかないのがこのためです。

病院では、内因性アトピーの場合もステロイド治療を選択することが多いのですが、使っていくうちにだんだんと炎症抑制の効果が薄れてきてしまうため、症状に合わせて使うステロイドのレベルを上げたり、内服のステロイドに変えたり、免疫抑制系の注射などにステップアップさせていきますが、どれも原因物質を体の外に排出するといった根本解決しているわけではなく、問題の先送りをしているにすぎないため、その点についてはしっかり自分で情報を集め、考えて治療方針を選ぶ必要があります。

滲出液って何?痒みに含まれる物の正体

内因性アトピーに付きものの、「かゆみ」。

痒くて痒くて、掻きむしると、白や黄色のジュルッとした液体が出てきますよね。

この液体のことを私たちは滲出液(しんしゅつえき)と呼んでいます。グジュグジュして、膿みたいで気持ち悪い滲出液ですが、実は、体が抱える炎症の痕跡が詰まっており、体から悪いものを出すための大事な液体となっています。内因性アトピーは、いかにしてこの滲出液を通して体の中の老廃物を外に出すかが鍵となります。

液体の中身を検査すると実は、白血球の残渣、細胞の崩壊によるタンパク質や脂質の分解産物、活性酸素、ヒスタミン、サイトカインなどのかゆみや炎症を引き起こす物質が多量に含まれているんです。

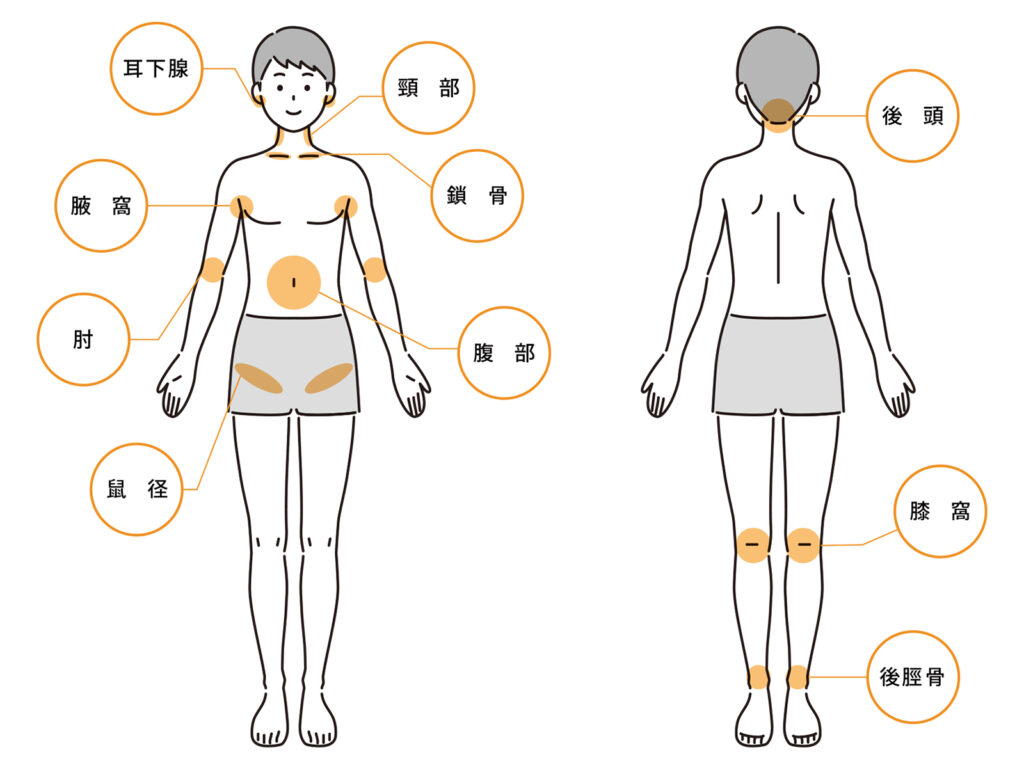

さらに興味深いことに、これらの排泄はリンパ節に集中的に起こりやすく、たとえば首まわり、脇の下、肘の内側、腹部、鼠径部(脚の付け根)、膝の裏など、いわゆる「アトピーの出やすい部位」はすべてリンパ節に対応しています。大体の方の痒くなる場所は、その方が毒素を排出するために選んでいる場所と捉えることができます。

大体痒くなる位置は、リンパ節の配置に連動していることが多いですね。

内因性のアトピーは、体の中の毒素を皮膚を通して外へ排出しようとする時に起きる病気です。つまり、アトピーというのは単なる皮膚の病気ではなく、全身の「排毒機能」に関連した疾患であるという見方を裏付けているわけですね。

外用ステロイドの限界と内因性アトピーへの対応

治し方についてということになりますが

まずは、病院では、ステロイドの治療が選択されることが一般的ですね。

ステロイド外用薬は強力な炎症抑制作用を持っています。

外因性のアトピーの場合、外からの刺激がなくなり、肌のバリア機能の回復と同時に肌は治って行くので、ステロイドの外用で良くなってしまうことがほとんどです。

しかし、ステロイドを長期で使っていてもなかなかよくならなかったり、かえってステロイドを使うことで痒みが増してしまうことがある場合、おそらく内因性のアトピーである可能性が高いと言えます。

内因性のアトピーで、ステロイド治療がなかなかうまく進まない理由としては、繰り返しになりますが、ステロイドは「排出口に蓋をする」行為であり、根本的な解決にはなっていないからですよね。

体は皮膚を通して毒素を排出しようと炎症を起こしているのに、それを上から押さえつけるようにステロイドは働きます。塗ると、一旦炎症が治ったように見えるので、赤みは引きますし、見た目は綺麗になります。しかし、ステロイドの効果が切れてくると再び、体自身が体の中の毒素をまた排出しようとするため、皮膚に炎症を起こし始めることでアトピーが再発していきます。

この状態でステロイドを繰り返し使って行くと、体の中の毒素を外へ出せないまま炎症を抑えていくので、どんどん体の中に毒素が蓄積していきます。蓄積される量も時間と共に増えていくと、抑えつける力もどんどん必要になっていくため、最初はマイルドな効き目のステロイドだったのが、だんだんストロング、ベリーストロングと強度を上げる必要が出てきます。

また、排泄口をステロイドで抑えると、他の場所に体自身が新しい排泄口を作ろうとしてしまうので、アトピーがだんだんと全身へ広がってしまいます。そうすると内服ステロイドに処方が変わっていきますね。そして内服で抑えられなくなってくると、免疫自体の働きを抑えつける「免疫抑制」の治療へと進んでいくことが一般的です。

ここまで進んで来ますと、体の中にかなりの量の毒素が溜まってしまっている状況ですので、「脱ステ」自体の難易度も上がっていく傾向になります。

というように、内因性アトピーの患者さんの場合は、治していくための大きな方針として、「体内にある排泄すべき毒素を特定し、それらを『外に出す』ことをサポートすること」が治療内容として求められていき、当店ではこのプロセスをサポートしていくという流れとなっています。

では、何がきっかけで内因性のアトピーになってしまうのか?その原因は100人100様、本当に様々な要因が絡んでいきます。

内因性アトピーの原因となるものは例えば・・・

- 毎日の食事の中に含まれる化学調味料や添加物

- 脂っこい食事、乳性品、小麦系の食事、

- 洗剤や柔軟剤などに含まれる化学成分

- 遅延型の食物アレルギー(本人が気づいていない)

- 歯周病や副鼻腔炎といった体の中の慢性炎症

- 腸内環境、腸内細菌の崩れや腸管カンジダ

- 便秘

- ワクチン接種時における重金属障害や免疫障害

- 歯科金属の影響

- 電磁波など環境ストレスによる悪影響

- 職業上、環境ストレスが激しい場所で働いている

こうした多岐にわたる原因を、丁寧に問診と検査で探っていき、可能性のあるものを一つ一つ潰していくことが治癒への第一歩となります。

当店での対応:体の中からの排毒と体質改善

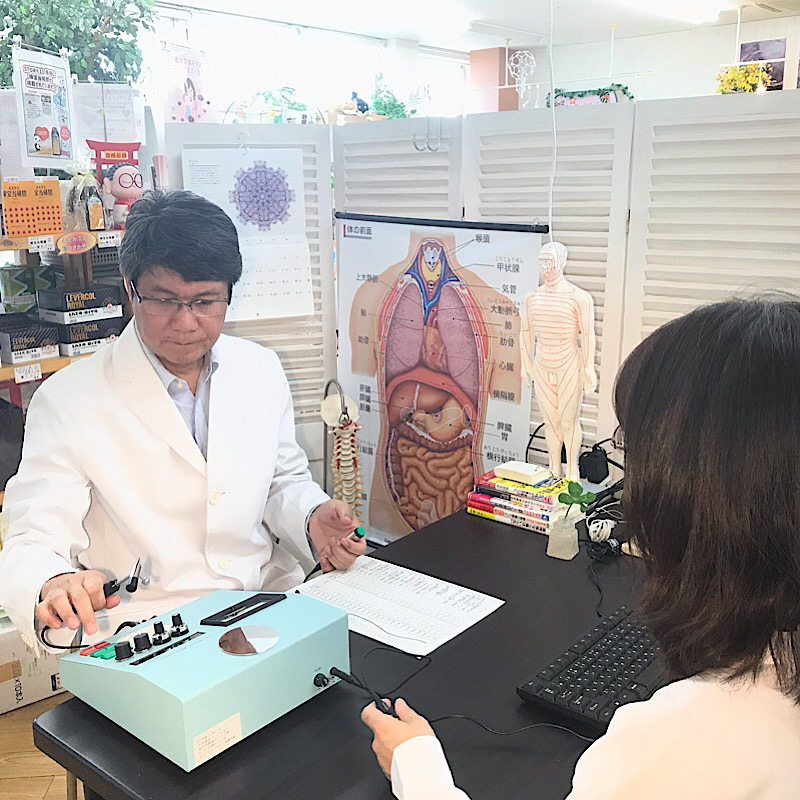

当店では、アトピー性皮膚炎に悩むお客様に対し、まずは問診を行い、その後、波動機器などを用いて体の健康状態を詳細にチェックしていきます。

外因性アトピーの場合には、漢方の「清熱薬」や「祛風薬」「活血薬」を中心に、炎症と痒みを取り除くことを優先します。

内因性アトピーの場合は、炎症を抑えること自体は目的とせず、逆に「排毒作用」のある処方、さらに体内の免疫や代謝を整える健康食品を組み合わせる形で「とにかく中からいらないものを出す」といったアプローチを取ります。

内因性アトピーの症状は、皮膚だけを見ていても本質には決してたどり着けません。

皮膚科領域ですが、多くの場合は内科疾患と密接に絡み合っていることがほとんどです。

体全体の排泄・代謝・免疫の流れを見直すことで、根本的な改善が見込まれていきます。

腸管カンジダ症とは?皮膚炎との意外なつながり

当店にご来店された、浜松市在住のアトピー性皮膚炎に苦しむ、女性Tさん(40代)の症例をテーマにアトピーの原因の一つとなった腸管カンジダ症についてご紹介をしていこうと思います。

Tさんは2年間ほど、アトピーを患っており、当店での問診と測定で見て行ったところ、まず彼女の場合は内因性のアトピーと分類をさせていただき、おおまかに要因として「腸内環境の乱れ」を挙げさせて頂き、中でも具体的には、最近増えている「腸管カンジダ症」が深く関わっている可能性のあるケースでした。

そもそも腸管カンジダ症とは一体何者なのでしょうか?そして、なぜ皮膚疾患であるはずのアトピーと関係があるのでしょうか?

腸管カンジダ症について簡単に説明していきます!

腸管カンジダ症とは?

腸管カンジダ症とは、カンジダなどの真菌(カビの一種)が、小腸で異常に増殖してしまった状態を指します。

カンジダ菌は、健康な腸内にも存在する常在菌のひとつで、自身の免疫がしっかりと働いており、善玉菌・悪玉菌のバランスが整っているうちは大きな問題を起こしません。

しかし、ストレスや抗生物質の長期服用、ステロイドの長期使用、食生活の乱れ(高糖質・高脂質)、小麦系食品(ラーメン、うどん、そば、パン、ケーキ、焼き菓子)などが日常の食生活をされている方、免疫力の低下などが引き金となり、腸内の善玉菌が減少した時に、カンジダが暴走的に増殖し、腸内がカンジダ菌優位になってしまっている状態を指します。

この状態のことを「腸管カンジダ症(Candidiasis)」と呼びます。

この腸管カンジダ症は、腸内で異常に増えてしまったカンジダ菌(カビ菌)が小腸の壁に炎症を起こす毒を生成し、腸の壁を傷つけます。毒自体もアトピーの原因になり得ますし、壁に傷がついたことで二次的に発生する「リーキーガット症候群(Leaky Gut Syndrome)」もアトピーを起こす引き金となります。

腸管カンジダ症が出発点となり、カビ毒や、腸壁のダメージが引き金となりアトピーへと発展してしまうこと可能性があるということですね。

腸管カンジダがアトピーを悪化させるメカニズム

腸管カンジダが過剰に増えると、いくつかの深刻な問題が体内で起こり始めます。

1. 有害な代謝物を生む

カンジダは腸内でアセトアルデヒド、アンモニア、エタノール、アラビトールなどの有害な代謝物を産生します。これらの物質は腸壁を刺激し、慢性的な炎症を引き起こすことで、副腎皮質という自前のステロイドを作っている器官に負担をかけるだけでなく、肝臓の解毒負担を増加させます。

こうして生まれた“毒素”は、皮膚を通して排泄されようとするため、皮膚炎や湿疹、アトピーを誘発・悪化させる要因となります。

2. 腸壁を壊し「リーキーガット」へ

カンジダの増殖により生み出される毒素は、腸壁に傷をつけることで、「タイトジャンクション」と呼ばれる細胞同士の結合を緩めることで、「腸もれ(リーキーガット)」を引き起こす原因にもなります。

腸のもれが起きると、本来体の中には入ってはいけない、未消化のたんぱく質や、毒素、アレルゲンなどの物質が血中に吸収されてしまい、全身に巡ってしまいます。

体はこれを「異物」と判断し、体内から排出しようとするために、免疫が作動します。そしてこの免疫のキャパシティーをオーバーしてしまうと、溜まった残渣や脂質、タンパク質などがリンパ節に溜まって滲出液となり皮膚がその排出口として炎症を起こし、痒みを生じさせることで、アトピー性皮膚炎として現れるのです。

3. 腸内の炎症が副腎疲労を悪化

慢性炎症が腸で続くと、副腎にストレスがかかり、「副腎疲労(アドレナル・ファティーグ)」を引き起こします。副腎は、コルチゾールというステロイドのような、抗炎症ホルモンを分泌している臓器ですが、この機能が低下すると、炎症の火消し役がいなくなってしまい、アトピーなどの慢性炎症が悪化していきます。

慢性炎症がダラダラと長く続くと、炎症を抑えるために、体の中のビタミン、ミネラルなどの栄養素をどんどん使ってしまうため、睡眠障害や、疲労感、肌の乾燥感などといった形でアトピーの2次的な病状といった形で出てくることがあります。

実際、Tさんの体調チェックにおいても、副腎機能の弱りが見られ、それと連動する形で「腸管カンジダ反応」が顕著に現れていました。

腸管カンジダの原因になりやすい要素

腸管カンジダの原因にはいくつかの共通点があります。以下のような生活習慣や既往歴がある方は要注意です。

- 抗生物質を頻繁に使用したことがある

- 甘い物(糖分)をよく摂取する

- 小麦製品(パン、パスタ、ラーメン、うどん、小麦菓子類)をよく食べる

- 感染症などをこじらせ免疫低下していた時期がある

- 慢性的な便秘や下痢がある

- 睡眠不足や慢性疲労が続いている

- 口臭・体臭・ガスの臭いが強い

- 湿疹、カンジダ膣炎などの再発

Tさんの場合、問診をしていくと、アトピー発症の少し前にコロナウイルスに罹患していたことが問診の中で浮かび上がってきました。

彼女自身にも自覚があったようですが、罹患してからしばらくは、とにかく疲れやすくなったり、ちょっとしたことで体調を崩しやすくなったり、免疫力の低下を感じたそうです。また、彼女自身、パンが好きで、頻繁に菓子パンを食べてしまっていたそうです。

免疫力が低下したところに、カンジダ菌の大好物である砂糖と小麦が一緒に入ってきたことで爆発的にカンジダが増え、そこからアトピー性皮膚炎に発展したのではとの推察ができました。

漢方・自然療法で腸管カンジダ症にアプローチ

腸管カンジダ症の治療には、まずカンジダの滅菌と、腸内環境の再建が必須です。

漢方や自然療法においては、これらの症状に対して体にやさしいアプローチで対策をしていくことが可能です。

当店での対応例(Tさんの場合)

- 菌系サプリメントの投与(枯草菌)

酸素の要求量の多い枯草菌を入れていくことで、腸内のカビから酸素を奪い窒息死させていくのと同時に、腸内を枯草菌の力で善玉優位の環境に変えることで、カンジダの活動を抑えます。 - 麦緑素ジュース(クロロフィル・SOD・フラボノイド)

腸内の毒素を吸着し、排泄を促す働きや、炎症抑制効果、活性酸素の分解など

(3:便秘がある場合は、通便を優先)

便が溜まっていると、腸内が悪玉優位になりやすく、菌系のサプリがうまく働かない可能性があるため、排便のコントロールは最重要事項です。Tさんの場合、通便には異常がなかったため、ここでは対策しませんでした。

Tさんの場合、事前にお伝えしていた通り、服用初期は一時的に症状が悪化(好転反応)しましたが、3週間ほどで改善が見られ、腸内カンジダの反応も徐々に消失。一ヶ月で枯草菌のサプリの服用は終えて、麦緑素ジュースをメインに、約半年で肌状態が着実に改善していき、本人も非常に満足のいく結果となりました。

Tさんの場合、皮膚への直接アプローチした処方はごくわずかで、主には内科疾患をターゲットに処方をオススメしていきました。そのような内容の処方ですが、肌の質は日に日に動くようになり、どんどん改善させていくことができました。Tさんの場合は、皮膚だけを見ていても解決には繋がらなかったことがよく分かりますね。

アトピーと腸内環境の深い関係

繰り返しになってしまいますが、アトピー性皮膚炎というと、多くの方は「皮膚の病気」というイメージを持たれるかもしれません。しかし実際には、皮膚は『体内で起こっている異常やストレスの“出口”であり、本当の原因は皮膚の内側、特に腸内環境の乱れ』に隠されていることが多いのです。

アトピーだけでなく、ニキビ、掌蹠膿疱症、汗疱などの皮膚疾患の多くは腸内や体内との繋がりがとても深いため、皮膚の様子と同じくらい、体内の様子を気にかけていく必要があります。

東洋医学でも同じ様に、昔から「皮膚は内臓の鏡」と言われてきましたし、近年の西洋医学的な研究と照らし合わせて考えていっても「腸内細菌と免疫」「腸管バリアと皮膚炎」の関連性が注目されており、漢方理論と現代医学の視点が交わるポイントでもあるわけです。

アトピー治療における漢方薬と健康食品の具体的役割と処方解説

「外から抑える」→「中から変える」

アトピー性皮膚炎は単なる皮膚の疾患ではなく、内臓の機能・腸内環境・免疫・排毒システムの総合的な乱れによって起こる「全身性の疾患」であることをお伝えしてきました。

だからこそ、「体の内側」からのアプローチが必要であり、そこで力を発揮するのが漢方薬と自然由来の健康食品です。

ここでは、アトピーに用いられる代表的な漢方薬や健康食品の効能と、その使い分け、処方の考え方について解説していきます。

◆ アトピーの症状と体質に応じた漢方薬の使い分け

アトピーと一言で言っても、その症状や体質は人それぞれ異なります。

赤みが強い方・かゆみが強い方・ジュクジュクと滲出液の多い方・肌がカサカサ乾燥する方・黒ずみが残る方・便秘しやすい方・冷えやすい方・のぼせやすい方・ストレスによって悪化する方などなど・・・

それぞれの状態によって用いるべき漢方ももちろん変わりますし、皮膚の状況や、その時の気候の変化に合わせても服用する漢方は都度変わります。

以下に、よく使われる漢方薬とその適応をご紹介します。

🔹 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

適応:赤み・ほてり・炎症・イライラが強いタイプ

苦味のある清熱剤で、全身の「熱」を冷まし、炎症を沈めます。かゆみよりも「熱感」や「赤み」が目立つ場合に有効。また、炎症によって生じる滲出液に対しても効果を期待できる漢方となっています。

構成している生薬は、黄芩、黄連、黄柏、山梔子という4つで、全ての生薬が炎症抑制、と解熱作用があり、幅広い菌に対して抗菌作用を示します。また黄連、黄芩は白血球の貪食機能を強めたり、免疫増強に働きますし、抗アレルギー作用も持ち合わせる優れものです。

🔹 温清飲(うんせいいん)

適応:熱と乾燥の混在(肌が赤くカサカサ)

清熱と補血(血を養う)を組み合わせた処方。特に皮膚が赤く乾燥し、炎症が長引いている方に使われます。

この漢方は上記の黄連解毒湯と、体に栄養を与える漢方である四物湯(しもつとう)という漢方が組み合わさった処方となっています。炎症を抑えながら、カサカサとしている乾燥した肌に潤いを与えていきます。

🔹 消風散(しょうふうさん)

適応:かゆみ、ジュクジュク、熱感、汗で悪化するタイプ

アトピーのかゆみ対策に第一選択とも言える処方です。風熱・湿熱を取り去り、皮膚のかゆみを抑えます。

体の表面の滲出液を乾かし、痒みを鎮める作用を持つ、荊芥、防風、牛蒡子、蝉退という生薬や、血管透過性を一時的に制限する石膏や知母といった生薬を組み合わせた痒み対策の第一選択のお薬です。

🔹 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

適応:瘀血タイプ、女性の月経不順を伴うアトピーに

血の巡りを良くして、皮膚の代謝を高めます。冷えや血行不良による色素沈着(黒ずみ)や慢性化アトピーによる肌のターンオーバーを促進させます。

元々は、この処方は血液の循環不良によって生じる様々な問題を解決していくために作られており、アトピーでの組み合わせで飲む漢方薬として第一候補に上げられることが多いです。

🔹 当帰飲子(とうきいんし)

適応:乾燥性・かさかさ・掻きこわしの強い人

血を補い、かゆみを緩和します。肌に栄養を与える「補血+止痒」の代表処方です。乾燥肌でカサカサして痒みが出るタイプに向いています。

🔹 白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)

適応:強い熱感・喉の渇き・赤みの強い皮膚

「清熱生津」に優れ、火照りや口渇、顔の赤みが目立つ方に効果的。ステロイド離脱後の強い炎症にも使われることがあります。

特に夏場に悪化するタイプのアトピーの方によく使われます。お風呂上がりの酷い熱感や痒みを和らげ、気持ちを鎮める作用と、熱を下げる作用で入眠を促すこともできます。

🔹 荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)

適応:思春期・脂性肌・ニキビ体質のアトピーに

顔や背中など皮脂の多い部位に出る湿疹に向いています。熱を冷ましながら、体の中のこもった毒を発散します。

アレルギー体質や、免疫機能が低下している人に向けても使うことができる漢方薬です。

🔹 冠元顆粒(かんげんかりゅう)

適応:血流の悪いタイプ、色素沈着、冷え性

血の巡りを良くし、代謝を高めてターンオーバーを促進します。特に炎症後の色素沈着(黒ずみ)の改善に。

🔹 水蛭製剤(例:水蛭錠)

適応:瘀血+炎症タイプでこじらせたアトピーに

ヒルの酵素成分で血行を改善し、毒素を分解・排出する働きがあります。慢性化した皮膚炎の裏に潜む瘀血の改善に。また、血中コレステロール値が高い方、糖尿病やヘモグロビンA1Cの値が高い方にオススメの処方です。

🔹 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

適応:虚弱体質・疲れやすい・免疫力が落ちている方

体力の底上げや胃腸機能の強化に。胃腸機能が弱く、疲れがちで、下痢をよくするタイプのアトピーの方や、副腎疲労や慢性疲労と関係するアトピーの方の体質改善薬として用いられます。

🔹 温胆湯(うんたんとう)

適応:ストレス性・消化不良・眠りの浅いタイプ

痰湿を除き、肝胆の機能を整える処方。不眠・神経過敏・胃のムカつきなどがある人に。

🔹 瓊玉膏(けいぎょくこう)

適応:虚弱体質・慢性アトピー・皮膚の修復促進

古来より不老長寿の薬として知られる高級滋養薬。皮膚の再生力や自己治癒力を高める補腎剤として使用。また、寝汗をかいたり、アトピーになってから起こる入眠障害や熟眠障害を助ける漢方薬でもあります。

◆ 健康食品の補助的活用

漢方薬と並行して、体の中から整える栄養系の健康食品の活用も、アトピー改善に効果的です。

麦緑素ジュース(クロロフィル)

大麦若葉を非加熱で圧搾した、フラボノイドやSODという活性酸素除去の力を持った成分がたくさん入ったジュースです。

カタライザー

糖鎖と呼ばれる細胞のアンテナを作るための、糖鎖栄養素を全て含んでいます。また、ビタミン、ミネラル、アミノ酸など、ビタミンC以外の全ての必須栄養素を含有しています。

イサゴール

サイリウム・ハスクという水を吸うと40倍に膨れ上がる植物の種子を使って、便のカサを増やすことができる健康食品です。また、乳酸菌、フェカリス菌、ビフィズス菌、アシドフィルス菌などの腸にとって良い菌を入れることもできます。腸活にもってこいの健康食品ですね。

バイタレジーナ

乾燥した枯草菌が入っている健康食品です。枯草菌は酸素要求量が非常に高く、腸内の酸素を吸っていき真菌に対しては抑菌作用を期待できます。

◆ 処方の考え方と使い分け

当店での対応では、まず漢方問診+波動測定によって「体の中に何が溜まっているか」「どの器官が弱っているか」を明らかにします。

外因性で皮膚表面だけの問題と判断される場合:

→ ステロイド併用+清熱薬・祛風薬(消風散など)

内因性で体の毒素や炎症の排出が必要な場合:

→ 活血・解毒(冠元顆粒、黄連解毒湯、温清飲など)を中心に処方し、栄養素や健康補助でカタライザー、イサゴール、麦緑素ジュース、バイタレジーナを合わせる。

カンジダや腸内毒素の疑いが強い場合:

→ 菌系のサプリで腸内環境の立て直しから

環境ストレスや重金属がある場合

→重金属の排毒マシーン、電磁波対策グッズ

状況に応じて処方を切り替えながら、「排毒→炎症鎮静→肌修復」のステップで治療を組み立てていきます。

アトピー改善症例と詳細な体験談

浜松市在住 の女性(40代)Tさんのケース

アトピー性皮膚炎の改善には、理論だけでは語り尽くせない「個別性」と「時間」があります。症状の出方や背景にある体質・生活習慣・既往歴などが複雑に絡み合っており、対処法も十人十色です。

ここでは、実際に当店でご相談いただいた浜松市在住の女性Tさん(40代女性)の症例を通じて、どのようにアプローチし、どう改善に向かったのかを詳しくご紹介します。

◆ 初回のご来店と症状の概要

Tさんは、幼少期は汗疹ができやすい体質ではあったものの、今まではアトピーのような症状は見られていなかったとのこと。

しかし約2年前から、特に顔面を中心に炎症・かゆみ・赤みが出現し始め、皮膚科でアトピーと診断されました。

ステロイド外用薬によって一時的には落ち着くものの、使っているうちにステロイドの効果が出にくくなり、炎症サイクルも早くなってきてしまったため、内服ステロイドの処方まで受けることに。しかし服用を続けるうちに体調全体が悪化し、副作用(皮膚の萎縮、疲労感、頭痛など)も出てきたため、自ら「脱ステ」を決断されました。

脱ステをされて約半年間、炎症が大きく出たり、引いていったりを繰り返し4回くらいほど炎症の「山」を体験されたそうです。ですが、なかなか肌の改善が進まずにご来店されるという流れとなりました。

◆ 問診と波動測定の結果

当店での初回相談では、漢方的な問診に加えて、波動測定器による体内状態のチェックも併用しました。その結果、以下のポイントが浮き彫りになりました。

- 副腎機能の低下(自前のステロイド産生力が低下)

- 消化器系の乱れ

- 腸内にカンジダの反応(真菌系のアンバランス)

とくに目立ったのが「腸管の炎症」と「カンジダ菌優位の腸内環境」でした。これにより腸のバリアが弱まり、有害物質が血中に漏れ出す「リーキーガット症候群」が疑われました。

この毒素が肝臓で処理されきれず、皮膚から排出されてアトピー症状を起こしていたと考えられます。

◆ 問診から見えてきた“発症のきっかけ”

さらにTさんへのヒアリングから、2年前に新型コロナウイルスに罹患していたことが判明しました。

罹患後1ヶ月以上続いた倦怠感と免疫低下のタイミングで腸内環境が崩れ、カンジダの異常増殖が始まったと推測されます。

つまり、

コロナ罹患 → 免疫低下 → カンジダ増殖 → 腸管炎症 → 毒素排出(皮膚) → アトピー発症

という負の連鎖です。

◆ 実際の処方と経過

▶ 初期段階(排毒と腸内環境の改善)

まず最初に、カンジダを中心とした腸内環境の整備を目的に、以下のような処方を行いました。

- 腸内菌補助サプリメント

- 麦緑素ジュース

- カタライザーの外用

飲用開始1週間は、免疫機能機能が正常に戻るため、排毒が進みやすくなるため、一時的な赤みの悪化(好転反応)が見られたものの、Tさんには事前に説明をしていたため、継続して服用いただきました。

▶ 中期段階(炎症のコントロールと皮膚再生)

排毒が進んできた3週間後から、皮膚の赤みや乾燥が徐々に改善。ここで内容を少し切り替えました。

- 麦緑素ジュース

- 温清飲

この時期は肌のツヤ感やきめの改善が明らかに見られ、Tさんも手応えを感じ始めていました。

▶ 後期段階(再発防止と色素沈着への対応)

4ヶ月後には新たな炎症の出現も落ち着いてきており、皮膚のバリア機能も安定してきたため、黒ずみや色素沈着のケアへとシフトしました。

- 冠元顆粒:血流改善とターンオーバー促進

- 麦緑素ジュース:維持目的で継続

最終的には約半年間でTさんが納得できるレベルの改善が見られました。現在は、麦緑素と冠元顆粒を健康維持目的で継続されています。

◆ この症例からわかること

このTさんの事例から得られた大きな教訓は以下の通りです。

- 腸内環境の異常(カンジダ)がアトピーを誘発することは十分にある

- ステロイドで蓋をしても、排毒ができなければ症状は慢性化する

- 体質と病因を見極め、段階的に処方を変えることがカギ

- アトピー治療は「皮膚」ではなく「身体全体」と向き合う必要がある

◆ あなただけの「治る道」がある

アトピーの治療は、正直言って“魔法のような薬”は存在しません。しかし、しっかり体と向き合い、丁寧に「排毒→調整→修復」のステップを踏めば、改善の道は開けていきます。

Tさんのように、原因が明確に特定できれば比較的早く治ることもあります。逆に、原因が複雑に絡んでいる方ほど、時間はかかるものの、一歩ずつ確実に前に進むことができます。

あなたのアトピーも、「体の声」に耳を傾けることで、きっと改善への糸口が見つかります。

当店では、あなたの体と真摯に向き合い、『一緒に治す伴走者』としてサポートしていきます。薬を飲めばあとはおしまいというのではなく、食事や、生活については患者様本人が改善していき、再発を防止していくために必要です。

まずは一度、体質のことも含めてご相談にいらしてくださいね。

予約はラインから承っております。

執筆者:藪 彰杜

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。