はじめに — “心のつらさ”をただの「気の持ちよう」で片付けてませんか?

あなたはこんなことを感じたことはありませんか?

- 些細なことで涙が出てしまう

- 朝起きるのがつらく、休日もベッドから動けない

- 仕事に行きたいけれど、胸が重い感じて戸惑う

- 周囲には「大げさだよ」と言われて、自分が弱いだけなのかと思ってしまう

こうした“心のつらさ”の背景には、見過ごされがちな体の状態の乱れが存在することがほとんどです。

体がとっても元気でハツラツしている方で、「私うつ病なんです・・・」なーんて言ってる方、見たことありますか??ないですよね!

ということは、やっぱり体と心は関係しているわけです。

精神的ストレスだけでなく、栄養の偏りや内臓の疲弊、ホルモンバランスの乱れなどが心の浮き沈みを後押ししてしまうことで、今の精神症状が出てしまっている可能性が大きいです。

おくすりのまるはちでは、適応障害のような心身の不調を、「心だけが問題」ではなく「体からのサイン」として受け止めています。

この記事では、適応障害をめぐる医学的背景と、東洋医学・漢方的視点からのアプローチを包括的に解説し、あなた自身が自分の体質を知り、日常のケアを始める道筋を一緒に探します。

適応障害とは? — 心と体がストレスに反応する状態

適応障害の定義と特徴

「適応障害(Adjustment Disorder)」は、重大な出来事や環境変化などに対して、心理的ストレス反応が強く出てしまい、日常生活に支障をきたす状態を指します。

通常、ストレスに一定の適応力を使って乗り越えられる範囲を超えると、「気分の落ち込み」「不安感」「行動の変化(無断欠席・衝動行動など)」があらわれることがあります。

典型的な症状・傾向としては次が挙げられます:

- 憂うつ感、やる気の低下

- 過度の不安、焦り

- 涙もろさ、感情の不安定さ

- 集中力低下、判断力低下

- 睡眠障害(入眠困難・中途覚醒)/食欲低下

- 行動変化(早退・遅刻・無断欠席)

- 周囲とのトラブル(過敏な発言、ぶつかる反応など)

このような反応は、環境要因が変化したり、ストレス源が緩和されたりすれば軽減することもあります。しかし、ストレス源を取り除けない場合、その心理反応が慢性化し、回復が難しくなることもあります。

なぜ『適応』ができなくなるのか

人間には適応力があります。長く続くストレスには体も心も“耐性”を持って対応しますが、限界を超えるとそのバランスを崩します。

たとえば、過度な仕事量、対人トラブル、環境変化(転勤・引越し・介護など)、家庭問題、病気などが複合的に重なると、適応する力を使い果たしてしまうことがあります。

ただし、もう一つ見落とされがちな視点が「身体的負荷」です。

例えば・・・睡眠不足、鉄欠乏、慢性炎症、腸内環境の乱れなどが存在すると、当たり前ですが、ストレス耐性が低くなります。

眠い時に上司からガミガミ言われたら、いつも以上にカチンと来やすくなるのは想像できますよね笑

つまり、体の調子が悪い、それだけで「ストレスフルな状態」を引き起こし、適応障害を起こしやすくなる素地を作ってしまうわけです。

ストレスが心身を蝕むメカニズム ― 栄養・代謝・炎症の視点から

適応障害や心身の不調は、単なる「気持ちの問題」ではなく、

ストレスに対して、上手に処理できない体質になってしまっていることが背景にあることが少なくありません。

ここでは、身体内部で何が起こっているのかを、少し詳しく見ていきましょう。

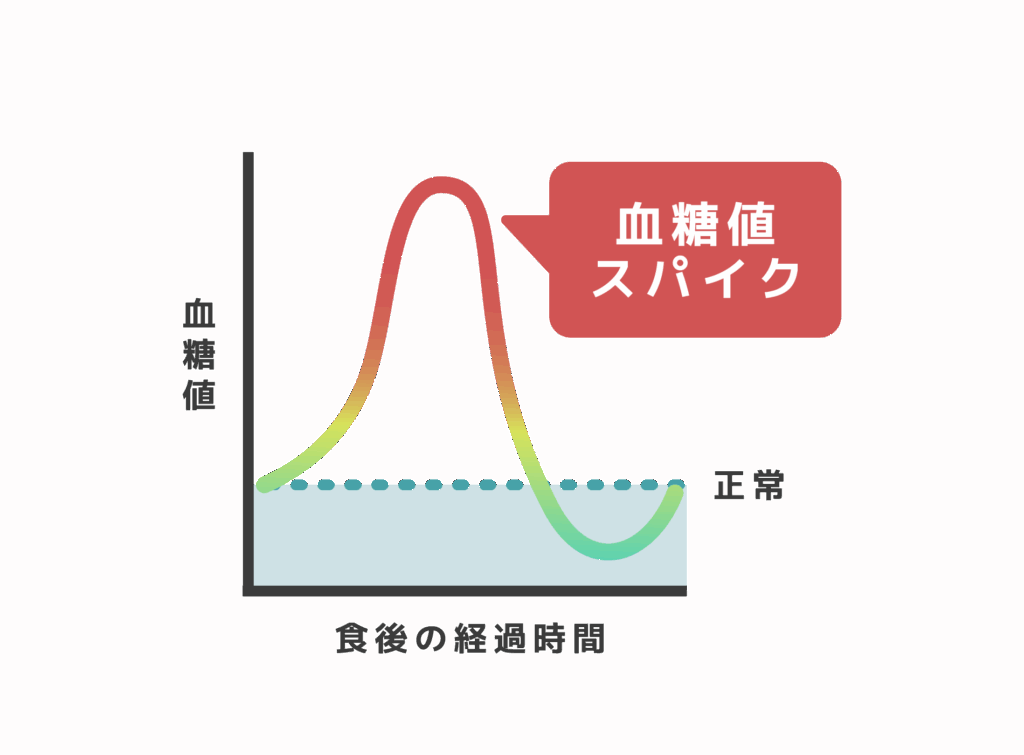

1. 血糖値スパイクと低血糖 ― 「情緒の波」の生化学的正体

適応障害で出やすい、「集中力の低下」・「イライラ」・「不安感」など

または夕方になると気分が沈む

こうした現象の多くには、血糖値の急上昇と急降下(=血糖値スパイク)が関わっていることがほとんどです。

食後に急激に血糖が上がると、すぐにインスリンが分泌され、

今度は逆に血糖値が急降下します。

上の図は、甘いものを食べた後の血糖の様子を表していますが、上がった状態から急激に下がると、下がりすぎてしまう部分がありますよね。これは「反応性低血糖」と呼ばれる状態になっており、脳は“エネルギーが足りない”と錯覚します。

この瞬間、体は次のように反応します:

- 副腎からアドレナリン・コルチゾールが分泌

- 血糖値を再び上げようとするため、また甘いものが欲しくなる

- 動悸・焦燥感・不安・怒り・手の震えが出る

つまり、血糖の乱高下は“感情の乱高下”を同時に引き起こしてしまいます。

朝食を抜いたり、菓子パン・コーヒーだけの昼食などは、この血糖ジェットコースターを起こしやすい典型例。

ストレスを受けてコルチゾールが常に分泌されている状態では、

肝臓の糖新生が増え、血糖変動がさらに激しくなり、

「焦り・不安・イライラ」が慢性化します。

甘いお菓子が好きな方、または朝食にパン、シリアル、フルーツヨーグルトなど急激に血糖を上げやすい食事をしてしまっている方は無意識のうちに自分自身を食事の面から精神的に追い詰めてしまっている可能性もあります。

血糖が急激に上がらないような食事を心掛け、また食事を取らずに、低血糖で動き続けるのもかえってストレス値を上げてしまうため注意が必要です。

2. タンパク質不足 ― 神経伝達物質が作れない脳

2つ目の原因としては、脳内のホルモンがうまく作れないことです。

セロトニン・ドーパミン・GABAなど、私たちの精神活動を支える神経伝達物質は、

すべて**アミノ酸(タンパク質)**から合成されます。

- トリプトファン → セロトニン(幸福感・安定感)

- チロシン → ドーパミン(意欲)・ノルアドレナリン(集中力)

- グルタミン酸 → GABA(リラックス)

これらの材料が足りないと、当然ながら心の安定を作る原料が不足します。

さらに、消化力が弱って胃腸でタンパク質を分解できないと、

血中に十分なアミノ酸が届かず、

「食べているのに不足している」という現象が起こります。

これは漢方でいう脾虚(ひきょ)に近い状態で、

補気・健脾を整える漢方(例:補中益気湯、六君子湯)を併用すると改善しやすいケースがありますが、基本的にタンパク質を普段の食事で補うことができていない方は要注意となります。

特に女性で多いのですが、朝はヨーグルトだけ、昼はサンドイッチだけ、夜はちょっと炒め物だけ、みたいな食事が続いてしまっていると本当にタンパク質不足に陥ってしまい、精神を安定させるためのホルモンがうまく作れない状況になってしまっています。

肉、魚、大豆製品をしっかりと普段の食事に組み込んで、ホルモンの元を補給することが安定したメンタルを作っていくためには欠かせませんね!

3. ミネラル欠乏 ― 精神の安定を支える“微量の力”

また、こちらもタンパク質と同様ですが、現代人の多くに見られるのが、鉄・マグネシウム・亜鉛の不足です。

これらは神経・ホルモンの合成や代謝に不可欠な「補酵素」として働きます。

| ミネラル | 主な役割 | 不足による影響 |

| 鉄 | セロトニン合成補助、酸素運搬 | 不安・抑うつ・集中力低下・冷え |

| マグネシウム | 神経の鎮静、ストレスホルモン調整 | イライラ・緊張・不眠・筋肉のこわばり |

| 亜鉛 | ドーパミン・セロトニン合成補助 | 意欲低下・味覚異常・免疫低下 |

特に女性は月経による鉄の喪失が多く、**慢性的な鉄不足(潜在性鉄欠乏)**が見逃されがちです。

鉄が不足すると、セロトニンの合成が滞り、気持ちが沈みやすくなります。

また、マグネシウムが足りないと副腎が過剰に働き、コルチゾール分泌が抑えられなくなります。

女性では、特に生理周期も同時に関連してくるため、鉄欠乏の精神不安の場合は生理前も気分が塞いでしまい、生理後も血を失ったことで気分の塞ぎを継続的に感じやすくなってしまいます。鉄欠乏性の貧血などともし病院で診察をされたことがあったり、基準値よりも足りていないことで精神的な影響が出やすくなってしまいます。

栄養不足が見られる女性は特にタンパク質と同時にミネラルも補うことで、安定したメンタルを手に入れ適応障害も克服しやすくなるかと思います。

4. 腸内環境と炎症 ― 「第二の脳」が不安を生む

4つ目、これは食事の延長線上になりますが、腸内の環境も実はメンタルに大きく関係しています。

実は、腸は単にご飯を分解して吸収するための器官ではなく、感情を左右する神経系の受容体があることが最近の研究でわかってきています。

腸内で作られる神経伝達物質(特にセロトニン)は、脳にも影響します。

腸内細菌のバランスが崩れる(=ディスバイオーシス)と、

腸の粘膜が炎症を起こし、細菌や未消化物が血中に漏れ出す“リーキーガット”の状態になります。

これにより、炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-αなど)が脳に届き、

感情をコントロールする前頭葉の働きを低下させます。

また、炎症が続くと、肝臓や副腎も疲弊し、

「朝がつらい」「何もしたくない」「感情が制御できない」といった状態につながります。

腸内環境の悪化要因には:

- 抗生物質の長期連用

- 加工食品や食品添加物

- 小麦・乳製品過多

- 食物繊維不足

- 慢性的ストレス

が挙げられます。

つまり、腸内の炎症を抑えることも、心の安定には欠かせないアプローチなのです。

また、腸内環境の悪化で特に影響が大きいのが腸内のカンジダ菌です。

小麦を中心とした食事をしていると、小麦が腸内でカンジダ菌のエサとなりカンジダが増えてしまいます。腸内でカンジダが増えると、食事の度にカンジダが栄養素を奪い、体にとって有毒となる炎症物質を作ってしまいます。

その炎症物質が体内に直接侵入してしまったり、腸壁を傷つけてしまうことでリーキーガットとなり、体内に炎症物質をより取り込みやすくなってしまいます。炎症物質が体内に溜まはじめて、それが脳にまで及んでしまうことで脳神経にも炎症を起こし抑うつな気分を引き起こす原因となってしまいます。

5. HPA軸の乱れと副腎疲労 ― 「もう頑張れない体」

そして次はストレスホルモンの乱れによって生じる、キャパオーバーについてです。

人間はストレスがかかった時、体を緊張状態にし、戦闘耐性を作りだせるようにする仕組みがあります。戦闘耐性になると、体をシャキッとさせ、頭を高速で動かせるように体の回路が働きます。

そして、この機能をになっているのがストレスホルモンといわれるものです。

ストレスホルモンは、ストレスが加わると分泌が促されます。

しかし、長期間ストレスを抱え続けると、だんだんこのストレスホルモンを出す回路が疲れてきてしまい、バランスが崩れ始めてしまいます。

ストレスの初期段階では、コルチゾール分泌が過剰に上がり、常に緊張モードに体のスイッチが押されるため、なんとか頑張ることができています。

しかし、長期的にストレスが加わると、やがて副腎が疲弊し、コルチゾールを十分に出せなくなります。

この段階では、いわゆる「副腎疲労」と呼ばれる、ストレスホルモンの低下によって、このような症状が出てきます。

- 朝起きられない

- 立ちくらみ・めまい

- カフェインを欲する

- 甘いものへの強い渇望

- 午後になるとエネルギー切れ

- 夜になると妙に目が冴える

このような“昼夜逆転”状態は、副腎ホルモンの乱れによって引き起こされます。

6. 炎症と酸化ストレス ― 「静かな燃えかす」が心を曇らせる

現代のストレス環境では、慢性的な酸化ストレスと微炎症が常に体内で起こっています。

これにより、細胞のミトコンドリア機能が低下し、「エネルギーが作れない」状態になります。

エネルギーが不足すれば、脳の前頭葉(思考・判断・感情抑制を司る部位)も十分に働けません。

結果、冷静さを保てなくなり、イライラ・焦り・絶望感が強まります。

抗酸化栄養素(ビタミンC、E、CoQ10、NAC、ポリフェノール、フラボノイド)や、

炎症の元を断ち切り、抗炎症の栄養素を積極的に摂取していくことが重要です。

ですが根本的には「腸内環境の整備」と「過剰な糖・油の摂取抑制」が先決です。

また、慢性副鼻腔炎、慢性扁桃炎、慢性咳嗽、歯周病、歯肉炎、口呼吸などがベースにあると、常に体内に炎症を抱えてしまいます。これらの症状を抱えている方は、まずはここを治していき、副腎の疲労を抑えたり、炎症を抑えるために使われてしまっている栄養素の漏れを防止していくことが体と心の健康を守るための重要な初歩ステップとなります。

7. 総括 ― ストレスに「弱くなっている身体」を整えること

ここまで見てきたように、

適応障害・うつ傾向・情緒不安定などの背景には、

- 血糖値スパイク

- タンパク質不足

- ミネラル欠乏

- 腸内環境の炎症

- 副腎疲労

- 慢性炎症

といった複合的なストレス要因が潜んでいます。

つまり、心を立て直すには、

“心のケア”だけでなく“身体のケア”が不可欠なのです。

これはまさに、東洋医学でいう「気・血・水」の乱れと同義。

気(エネルギー)=副腎や血糖調整

血(栄養)=鉄・タンパク質

水(代謝・炎症)=腸・免疫系

――これらの流れを整えることが、ストレスに強い体を作る第一歩です。

養生と生活習慣:体と心を整える

ここでは、漢方に頼るだけでなく、自分自身でできる生活の調え方を具体的に紹介します。

食事養生

主食・炭水化物

- 白米のみでは血糖急上昇を引き起こす可能性があるため、玄米・雑穀米を一部混ぜるのがオススメ。

- 食物繊維を含む穀物(全粒、麦、雑穀)を加えると腸内環境を整える助けになります。

タンパク質・アミノ酸

- 魚・肉・卵・大豆製品をきちんととること。

- 特にトリプトファン(セロトニンの原料)は、肉・魚・豆腐・乳製品に多く含まれています。

- タンパク質+ビタミンB群(豚肉・鶏肉・レバー・穀類など)を組み合わせると代謝が上がりやすいです。

ミネラル・ビタミン

- 鉄(レバー・ほうれん草・ひじき)、亜鉛(牡蠣・肉・ナッツ)、マグネシウム(海藻・ナッツ・大豆)

- ビタミンC(果物・緑黄色野菜)を一緒にとると鉄の吸収率が上がります。

- カルシウム(小魚・乳製品・豆腐)も精神安定に関与。

控えたい食品・飲料

- 小麦・乳製品:炎症を引き起こしやすい可能性があるため注意

- 揚げ物・酸化した油:過剰な酸化ストレスを誘発

- 砂糖・甘味:血糖スパイクと炎症促進

- カフェイン過剰:興奮を助長し、睡眠を妨げる可能性がある また疲労の先送りをしてしまうため、カフェイン切れの時のメンタルの低下を防ぐ

漢方的視点でのサポート:処方選びと注意点

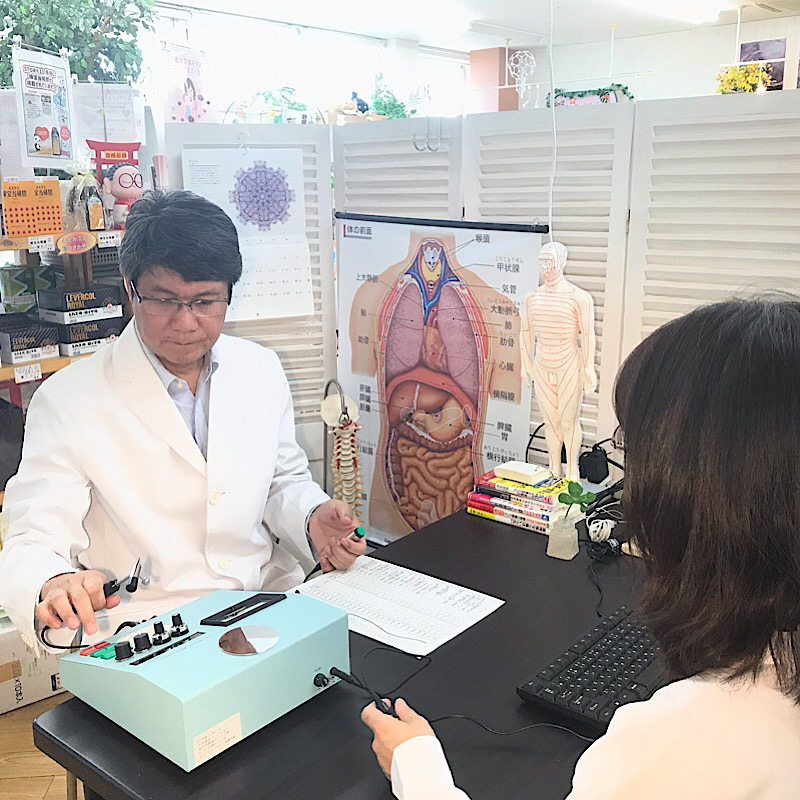

おくすりのまるはちでは、体質と症状に応じて漢方を使ったサポートを考えています。ここでは、具体的な処方の考え方と使い方、注意点を詳しく説明します。

漢方処方の考え方 — 「重いものから順番に対処」

漢方では、体の中でより“緊急性”や“偏り”が強いものから整えていくのが基本です。

たとえば、食欲不振や消化不良が強い方には消化器系の立て直しを優先し、炎症が目立つ方には抗炎症作用のある処方を使う、といった段階を踏むことがあります。

主な漢方処方例と特徴

以下は、適応障害傾向の方に比較的応用されやすい処方とその特徴です。

| 処方名 | 主な適応傾向 | 代表的な作用 | |

| 補中益気湯 | 気虚傾向、疲れやすい、無力感 | 補気・健脾・昇陽 | |

| 温胆湯 | 不安感・イライラ・胸のざわつき | 鎮静・安神・胆経調整 | |

| 健脾散/健胃顆粒 | 胃腸虚弱・食欲不振 | 健脾・消化促進 | |

| 開気丸 | ストレスで胃が張る・胸苦しさ | 気を巡らせ胃腸調整 | |

| 荊芥連翹湯 | のど・扁桃の炎症傾向 | 解熱・解毒 | |

| 柴胡清肝湯 | 肝気滞り・ストレス過多 | 疎肝理気・清熱 | |

| 辛夷清肺湯 | 副鼻腔炎傾向・鼻づまり | 清肺・利気 | |

| 葛根湯加川芎辛夷 | 風邪・上半身の緊張・頭痛傾向 | 発汗・緩解 |

これらは例であり、実際には複数の処方を組み合わせたり、舌・脈・症状の変動に応じて調整を加えます。

漢方を安心して使うための注意点

- 自己判断で多剤併用しないこと

処方の組み合わせや重複を避けるため、専門家の判断が必要です。 - 体調変化をモニタリングする

特に、胃腸への負担・過敏反応・眠気・ほてりなど変化を記録すると調整がしやすくなります。 - 併用薬がある場合は注意

西洋薬やサプリとの相互作用に配慮する必要があります。 - 長期服用では定期チェックを

肝機能・腎機能・血液検査などを定期的に行うことをおすすめします。 - 服用時間・食前後の指示を守る

漢方は食間や食後など指示があることが多いため、指示通りに服用することが効果を得やすくします。

まとめ

長くなりましたが、適応障害と呼ばれる心身の不調は、決して「心が弱いから起こるもの」ではありません。

もちろん、考え方を変えたり、ポジティブ思考を心掛けるなどの対策をすることはできます。

しかし、心の働きも実際には体の生理機能が大きく関係しています。

むしろ、体の中のさまざまな乱れが、心を揺さぶる下地を作っていることが多いのです。

このため、心ばかりに目を向けるのではなく、まず体を整えることから始めることが有効です。

漢方や東洋医学などでのアプローチは、その手段の一つとして、あなたの体質に合わせて調整しながら使うことができます。

もし、今あなたが「何とかしたい」「でもどうしていいか分からない」と感じているなら、どうぞお一人で抱え込まないでください。

おくすりのまるはちでは、あなたの体質や生活背景、症状の変動を丁寧に伺いながら、無理のないペースでサポートすることを大切にしています。

まずはお気軽にご相談ください。

あなた自身が自分の体を知り、少しずつでも心と体のバランスを取り戻していくお手伝いができればと思います!!!

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。