アトピー性皮膚炎とは何か?

アトピー性皮膚炎は、日本人の約1割が何らかの形で経験していると言われるほど身近な疾患です。特に小児期に発症し、そのまま大人になっても症状が続くケースや、大人になってから初めて悪化するケースもあり、その背景は人によってさまざまです。

まずアトピーの特徴を一言で表すと「慢性的にかゆみを伴う湿疹が繰り返し現れる皮膚疾患」です。皮膚が赤くなり、かゆみが強く、掻き壊すことでさらに炎症が広がり、乾燥や色素沈着を残してしまうこともあります。症状は良くなったり悪くなったりを繰り返し、長期的に患者さんを悩ませることが少なくありません。

西洋医学から見たアトピーの仕組み

西洋医学的には、アトピーは「皮膚のバリア機能の低下」と「免疫の過敏反応」「フィラグリン遺伝子の異常」などが重なって起こると説明されます。

皮膚の角質層が弱く、またNMFと言われる皮膚に潤いを維持させておくためのタンパク質などが遺伝子の異常により少ないため、水分が蒸発しやすく乾燥しやすい状態になり、そこへダニやハウスダスト、花粉、化学物質などの外的刺激が入り込みます。その結果、免疫細胞が過剰に反応し、炎症やかゆみが生じます。

治療としては、保湿によって皮膚のバリアを補い、ステロイド外用薬やタクロリムスなどの免疫抑制薬で炎症を抑えることが一般的です。

最近では重症例に対して、生物学的製剤(デュピルマブなど)で免疫を抑制して炎症反応自体が起きないようにしてしまうというやり方が用いられるケースも増えてきました。

ただ、まだまだアトピーに対して西洋医学的な治療は発展途中であり、これから先もまだまだ新しいやり方、お薬などが導入されていくと思います。

現代医療の課題

しかしこれらの西洋医学の治療は「炎症を抑える」ことが中心であり、アトピーがなぜ繰り返すのか、根本原因まで踏み込むことは難しいのが現状です。

薬を塗れば一時的に良くなるけれど、止めると再び悪化する……このような悩みを抱える方が非常に多く、治療に対して不安や不信感を持つことも少なくありません。

免疫抑制剤を使ったとしても、やはり免疫を抑制するということになるので、体本来の持つ免疫力を下げてしまうため、ウイルス感染時や、風邪など、様々なウイルス・細菌に対して抵抗力が落ちてしまうなどといった副作用も存在しています。

アトピーは命に関わる病気では無いと言われますが、皮膚の症状そのものだけでなく、かゆみによる不眠、学校や仕事での集中力低下、人前で肌を見せられないといった心理的な負担も大きく、生活の質(QOL)を著しく下げてしまう病気でもあります。

なぜ漢方を取り入れるのか

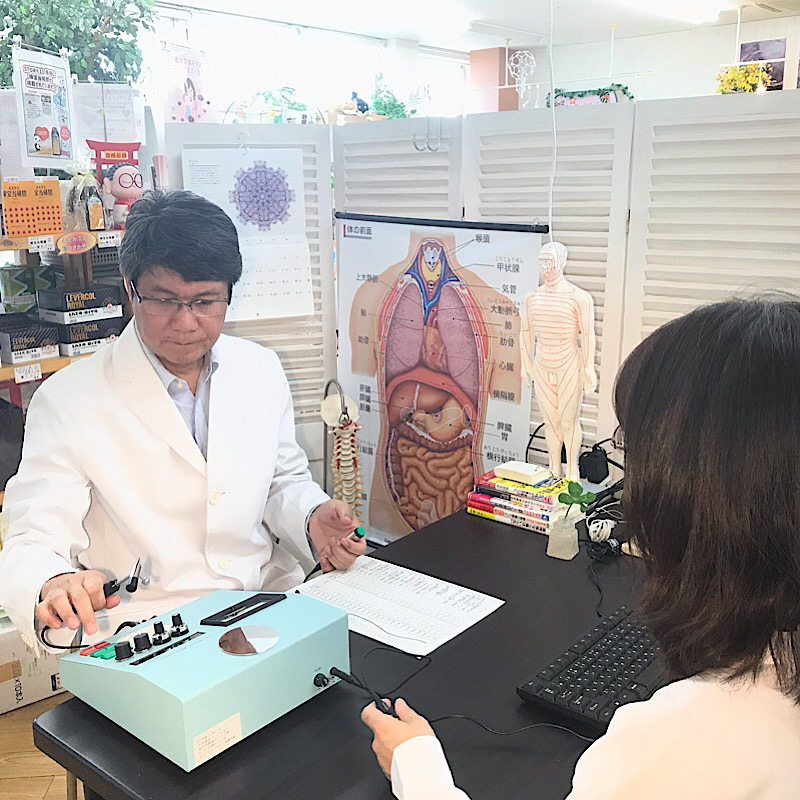

こうした背景から、当店では漢方医学の視点も取り入れて包括的にアトピーに対して向き合うことを信念として掲げています。

東洋医学的な視点では「皮膚の炎症は体内環境の乱れを映す鏡」と捉えます。つまり、表面的な炎症だけを見るのではなく、体質や生活習慣、食事、内臓の働きなどを包括的に見直すことが治療の中心となるのです。

西洋医学が「今ある炎症を抑える」のに強みを持つのに対し、漢方は「なぜ炎症が繰り返されるのか」を探り、体全体を調整していくことに力を発揮します。両者は対立するものではなく、補い合う関係にあると考えていますので、一概に脱ステを推奨するというよりは、段階に合わせてその人にとって一番重要なものから一つずつ対策をしていくということが重要なアクションとなっていきます。

次の段落では、当店が考えるアトピー治療の基本方針について、外因性・内因性という分類を用いて詳しく解説していきます。

当店が考えるアトピー治療の基本方針

アトピー性皮膚炎の治療において、当店が最も重視しているのは「その方のアトピーがどのような経緯で生じているのか」を正確に見極めることです。

一口にアトピーといっても、原因や悪化因子は多岐にわたります。そのため当店ではまず 外因性のアトピー と 内因性のアトピー に分類するところから治療方針を立てていきます。

外因性アトピーとは

外因性アトピーとは、皮膚の外側からの刺激や環境因子によって炎症が生じ、それが慢性化してしまったタイプを指します。

例えば、

- 花粉やハウスダスト

- 洗剤や化学物質

- 金属や衣類の摩擦

- 季節ごとの乾燥や湿気

といった外部の刺激が皮膚にダメージを与えると、角質層のバリア機能が低下します。すると、さらにアレルゲンや雑菌が侵入しやすくなり、炎症が悪循環を起こしてしまうのです。

このタイプでは「いかに皮膚を守り、刺激を減らすか」が最優先の課題となります。そのため、生活環境の見直しやスキンケア、外用薬の正しい使い方を含めて指導していきます。

外因性のアトピーの方は職業柄、日常的に炎症物質にさらされてしまって発症しているケースが多く、仕事の環境の中の質問もさせて頂く方が多いです。

内因性アトピーとは

一方、内因性アトピーとは「体内の異常が皮膚に現れている」タイプを指します。

代表的な原因としては、

- 消化器官の働きの乱れ(腸内環境の悪化)

- 食事から取り込まれるアレルギー物質

- 重金属や食品添加物の蓄積

- 免疫システムの過剰反応

などが挙げられます。

体内に入った異物や老廃物を処理しきれないと、その排泄口として皮膚が選ばれ、炎症や湿疹となって現れるのです。

この場合、皮膚だけをいくらケアしても根本的な改善にはつながりません。消化吸収のバランスを整えたり、解毒を促すような働きをサポートしたりと、「体の内側を整えること」 が治療の中心になります。

外因性・内因性の見極め方

では実際にどちらのタイプかをどう判断するのか。

当店では、初回の相談時に以下の点を詳しくお伺いしています。

- アトピーが出始めたタイミング(季節や生活環境の変化など)

- 食事内容やアレルギー歴

- 既往歴(喘息や鼻炎などの有無)

- 仕事や家庭でのストレス、生活習慣

- ご家族にアトピーやアレルギーがあるかどうか

これらを総合的に見て、「外からの刺激が主なのか」「内側の要因が主なのか」を判断していきます。もちろん、両方が絡み合っているケースも多く、最初は外因がきっかけで、その後に内因が悪化要因となっている場合も少なくありません。

まずは、可能性がある部分についていろいろとお聞きしていき、その方の生活の様子を想像したり、炎症物質となるものをどういったタイミングで体の中に取り入れてしまっているかについて聞いていきます。

外因性と内因性、それぞれの治療方針

外因性であれば、刺激を避ける環境調整や外用による炎症コントロールを優先します。

内因性であれば、食事の改善、腸内環境の調整、排毒の促進を行いながら、必要に応じて漢方を使います。

特に内因性のケースでは、体内の毒素を排泄させる過程で一時的に症状が悪化することもあります。「悪化」と呼んでしまうとアトピーの場合は語弊になってしまいますが、排毒反応として一時的に赤みが増すことが頻繁に起きます。

患者さんにとっては痒みも増すし、赤みも強くなってしまうため、一番不安を感じやすい時期です。こうした経過をしっかり説明し、安心して治療を継続できるようにサポートしていくことも当店の大切な役割です。

漢方を使うタイミング

当店では、外因性のアトピーでは漢方の出番は比較的少なく、内因性の場合に使用することが多いです。ただし、内因性といっても「常に漢方を使えばよい」というわけではありません。

排毒の過程を妨げないようにしつつ、症状があまりに強く生活に支障をきたすときに一時的に用いる、というのが基本的な方針です。

このように外因性・内因性という視点を持つことで、アトピー治療の方針がより明確になり、個々の体質や生活環境に合わせた対応が可能となります。

次章では、実際に当店でアトピー治療に活用している代表的な漢方薬 「白虎加人参湯」 について、その特徴や適応症について詳しくご紹介します。

白虎加人参湯とはどのような漢方か

アトピー性皮膚炎の治療において、当店がよく使用する代表的な漢方薬のひとつが 白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう) です。

白虎加人参湯は、もともとは「体の熱を冷まし、口の渇きを和らげ、津液(体の潤い)を補う」ために考案された処方で、古典医学書『傷寒論』にも記載のある由緒ある方剤です。

アトピーに直接効くというよりも、アトピーを悪化させている「熱」や「乾き」の症状を一時的に和らげ、患者さんが日常生活をスムーズに送れるようサポートする役割を果たします。

白虎加人参湯の構成生薬

この処方は以下の生薬から成り立っています。

- 石膏(せっこう)

強力な清熱薬。体にこもった「熱」を冷まし、炎症やほてりを鎮める。高熱やのどの渇き、皮膚の赤み・熱感に有効。 - 知母(ちも)

石膏とペアで使われ、清熱作用とともに潤いを与える。皮膚の乾燥や炎症を伴う熱症状を和らげる。 - 甘草(かんぞう)

生薬同士の調和役。炎症を鎮め、胃腸を保護する働きもある。 - 粳米(こうべい)

消化器を助け、体力を補う。石膏など強力な生薬の作用を和らげる。クッション剤のような働きが処方の中で期待されて配合されています。 - 人参(にんじん)

消化器の機能を補い、体力を底上げする。白虎湯に加えられることで、虚弱体質の方や消耗の激しい方にも適応できる。また、人参には「生津作用」といって体に潤いをもたらす作用があるといわれています。

アトピーの時に炎症によって熱感と喉の乾きを強く感じる時などに熱を一時的に下げ、喉の乾きを潤すという働きもしてくれます。

このように、強力に熱を冷ます 石膏+知母 に、滋養を与える 人参+粳米+甘草 を組み合わせたバランスの良い処方です。

当店でも、多くの方にお守りとして白虎加人参湯をおすすめしております。特にアトピーの炎症が強く、痒みもひどく日常や睡眠に大きく支障が出てしまう場合は一時的に抑えるためにもこの漢方を使う時があります。

白虎加人参湯が適応する症状

白虎加人参湯は主に次のような症状に使われます。

- 強いのどの渇き

- 皮膚の赤みや熱感、炎症

- 口渇を伴う糖尿病の初期症状

- 高熱による頭痛や倦怠感

- 熱中症や暑気あたり

- アトピー性皮膚炎で、夏に悪化するタイプの皮疹・かゆみ

つまり、「熱がこもって乾きを伴う症状」に最も力を発揮するのが白虎加人参湯です。

アトピーに使う場合の位置づけ

アトピー性皮膚炎に対して、この白虎加人参湯は 根本治療薬ではありません。

あくまで、「炎症やかゆみが強すぎて生活に支障が出てしまうときに一時的に用いる薬」という位置づけです。

例えば、

- 夏になると皮膚の赤み・熱感が増して悪化する人

- かゆみが強く、夜眠れないため生活の質が著しく下がっている人

- 皮膚がじんじん熱を持ち、冷やすと楽になる人

こうした場合に、白虎加人参湯を短期間併用することで、皮膚の状態を落ち着け、心身を休める時間を作ることができます。

夏の間だけ使うなど、期間を決めて使ったり、どうしても寝られない日に使うなどといった使い方をするイメージです。

現代医学的な解釈

現代薬理学的にも、白虎加人参湯に含まれる 石膏(硫酸カルシウム) には抗炎症作用や解熱作用があり、知母には抗菌作用や抗酸化作用が報告されています。人参は免疫調整や抗ストレス作用で知られ、皮膚の回復や全身状態の改善に寄与します。

こうした研究成果からも、「体の熱を鎮め、乾きを癒し、かつ体力を補う」という古典的な効能が裏付けられているといえるでしょう。

白虎加人参湯の使い方と注意点

白虎加人参湯は、強い清熱作用と補気作用を兼ね備えた処方であり、アトピー性皮膚炎の「熱感が強いタイプ」に特に適しています。

しかしながら、その性質上、誰にでも使えるわけではなく、適切なタイミングと体質の見極めが非常に重要です。ここでは、実際の使い方と注意点について解説します。

1. 白虎加人参湯を使うべき症状

アトピーの患者さんに対して、この処方を考慮するのは以下のようなケースです。

- 皮膚が赤く、触れると熱を帯びている

- 痒みが強く、かきむしるとますます赤みや熱感が増す

- 夏や入浴後など、体が温まると症状が悪化する

- 水を飲んでもなくならないような強い口の渇きがある

これらは典型的な「実熱」パターンであり、白虎加人参湯の適応症状にあたります。

2. 使用するタイミング

アトピーは慢性疾患のため、基本的には「炎症=排毒の一部」と捉え、抑え込みすぎることは得策ではありません。

しかし、症状が激しすぎると以下のような二次的な問題が起こります。

- 睡眠不足(夜眠れないほどのかゆみ)

- 学業や仕事への支障

- 掻き壊しによる二次感染リスク

- 精神的ストレスの増大

こうした場合に「一時的に火を弱める」目的で白虎加人参湯を導入することで、生活の質(QOL)を保ちながら、根本的な治療に向けて余裕をつくることが可能になります。

3. 使いすぎに注意

白虎加人参湯は強力な清熱薬であるため、誤用すると次のような問題を招くことがあります。

- 胃腸の冷えや消化不良

- 体力の低下(特に虚証の人に長期使用した場合)

- 必要な炎症反応まで抑えてしまい、治癒が遅れる

特にアトピーの炎症は、体が「中から不要なものを出そうとする反応」であることが多いため、むやみに抑えすぎると回復の妨げになることもあります。

そのため「症状が強く、どうしても生活に支障があるときのみ短期間使う」というのが基本方針です。

服用する際の注意点

- 体質チェックが必須:冷え性・虚弱体質の人には不向き

- 自己判断は危険:似たような赤みでも「血虚」「湿熱」などタイプが異なる場合がある

- 医師・薬剤師・漢方相談員のアドバイスを受けることが望ましい

- 長期連用は避ける:あくまで短期集中で使う

実際のアトピー治療における白虎加人参湯の役割

ここまで、白虎加人参湯の基本的な特徴や適応症状、注意点について解説してきました。では実際に、アトピー性皮膚炎の治療において、この処方がどのように役立つのか、具体的なケースを交えながら見ていきましょう。

症例紹介①:夏に悪化するタイプのアトピー

20代男性、幼少期からアトピーを発症。普段は比較的落ち着いているが、夏になって汗もなどを伴って症状が悪化し、首や肘の内側が真っ赤になって痒みが強く出る。特に夜間はかゆみで眠れず、掻き壊して出血してしまうことも多かった。

この方の場合、夏の強い熱と湿気が体にこもることで「実熱」が悪化していたため、白虎加人参湯を痒くて眠れない日のみ使用。服用後数時間で皮膚の熱感が落ち着き、痒みが軽減するとのことで、気に入ってもらえました。

一時的な対処にはなりますが、睡眠の質が改善し、日常生活の質を大きく落とさずにアトピーと向き合うことができました。

その後は腸内環境の調整、体の中の解毒を促進していくことで根本的な改善を図った。

ポイント

- 白虎加人参湯は「夏の悪化期」を乗り切る応急処置として効果的

- 炎症を鎮めることで生活の質を保ち、その間に根本治療を進められる

症例紹介②:強い痒みによる不眠

50代女性、会社経営者。

仕事のストレスと、職場で扱っている薬品などをきっかけにアトピーが悪化。特に夜になると痒みが増して眠れず、日中の集中力が著しく低下していた。皮膚は赤みが強く、掻くとさらに熱を帯びて腫れが広がるタイプ。滲出液も出ており、ジュクジュクと痒みが強いタイプ。

この場合、睡眠不足が続くと免疫のバランスがさらに乱れ、アトピーの悪化に拍車がかかるため、まずは痒みを一時的に鎮めることが優先された。白虎加人参湯を導入したところ、1週間程度で夜の痒みが和らぎ、睡眠が確保できるようになった。その後、腸内の炎症対策として食事療法、解毒の促進を助ける健康食品、ゴッドクリーナーなどを行っていった。

ポイント

- 白虎加人参湯は「睡眠確保」という重要な役割を果たす

- 睡眠の改善により自然治癒力が高まり、根本治療への移行がスムーズになる

白虎加人参湯の役割のまとめ

アトピー治療における白虎加人参湯の役割を整理すると、以下のようになります。

- 症状の一時的な緩和

- 強い痒みや熱感を鎮め、生活に支障が出るのを防ぐ

- 強い痒みや熱感を鎮め、生活に支障が出るのを防ぐ

- 悪化のサイクルを断つ

- 掻く → 炎症悪化 → さらに痒み…という負の連鎖を遮断する

- 掻く → 炎症悪化 → さらに痒み…という負の連鎖を遮断する

- 根本治療のための余裕をつくる

- 睡眠・食事・排毒の改善に取り組む時間と体力を確保する

- 睡眠・食事・排毒の改善に取り組む時間と体力を確保する

- 短期集中で効果を発揮

- 長期連用は避けるが、急性期に頼もしい武器となる

- 長期連用は避けるが、急性期に頼もしい武器となる

4. 白虎加人参湯を用いた治療の位置づけ

アトピーの治療においては、「炎症を完全に抑え込むこと」ではなく、「炎症とどう付き合うか」「炎症を通して体をどう変えていくか」が大切です。

白虎加人参湯は、まさにその過程の中で「苦しい時期を安全に乗り切るための橋渡し役」として存在しています。

根本的な治療は、食事・生活習慣・他の漢方薬の組み合わせによって進めていくことになりますが、白虎加人参湯はその中で「炎症を一時的にコントロールする専門家」として役立ちます。

まとめ

白虎加人参湯は、アトピー治療において「根本解決の薬」ではありません。しかし、強い炎症や痒みによって日常生活が成り立たなくなっている患者さんにとっては、非常に心強い処方です。

適切なタイミングで短期的に導入することで、患者さんの生活の質を守りながら、本来の治療に取り組む土台を整えることができます。

アトピー治療は「総力戦」。その中で白虎加人参湯は「一時的に火を鎮める消火器」のような役割を果たし、根本的な排毒や体質改善を支える重要な補助役なのです。

当店では、こうした考え方に基づき、患者さん一人ひとりの症状や体質に合わせたオーダーメイドの治療を提案しています。

白虎加人参湯は、その大切なツールの一つとして位置づけています。

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。