アトピー性皮膚炎の定義と分類

アトピー性皮膚炎(以下アトピー)は、皮膚のバリア機能の低下と、免疫系の過剰反応が組み合わさって起こる慢性的な皮膚疾患です。日本皮膚科学会の定義では、

『かゆみを伴う湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す状態』であり、乳児期から成人まで幅広く発症します。特に遺伝的素因(アトピー素因)を持つ人に多く、喘息やアレルギー性鼻炎、結膜炎といったアレルギー疾患と併発することも少なくありません。

アトピーは、その発症のきっかけや病態の違いから、大きく外因性と内因性の二つに分類されます。

外因性アトピーとは

外因性アトピーは、皮膚の外からの刺激によって発症・悪化するタイプです。

例えば、美容師や薬品を扱う職業の方、あるいは主婦で日常的に洗剤や漂白剤に触れる方などが外因性のアトピーを発症しやすいと言われています。

外因性の場合、何らかの外部刺激によって皮膚のバリア機能が一時的に破壊されることをきっかけに、その部分に炎症が起きます。

炎症によってかゆみが生じ、掻くことでさらに皮膚のバリアが壊れ、そこからまた化学物質などが侵入してしまって起こる――という「悪循環」が発生します。

この悪循環が続くことで、軽度の皮膚炎が慢性的なアトピーへと発展してしまうのです。

外因性の場合、多くはステロイド外用薬や保湿剤による皮膚バリアの修復、そしてかゆみを我慢して掻破を防ぐという一般的な治療法で改善が期待できます。

内因性アトピーとは

一方で、内因性アトピーは、体の内側の問題によって引き起こされるタイプです。

これは外からの刺激によって引き起こされたアトピーではなく、体の中の「異物」を外に排出しようとする免疫反応の結果、皮膚に炎症が出るパターンです。

ここで言う「異物」は、人によって異なります。

- 小麦や乳製品などに含まれるアレルギー物質

- ワクチンや歯科金属に含まれる重金属

- 腸内環境の乱れによって発生した有害物質

これらが体内で異物として認識されると、免疫システムが働き、それらを体外に排出しようとします。皮膚は体の排泄経路のひとつであるため、炎症やかゆみ、滲出液(ジュクジュク)が強く出やすく、しかも慢性化しやすいのが特徴です。

このタイプの方は、外からの刺激を抑えるだけで軽快することは少なく、体の内側にフォーカスを置いて治していく必要があり、皮膚だけに注目するのではなく、体の内側の原因を改善することが不可欠です。

外因性と内因性の違いまとめ

| 特徴 | 外因性 | 内因性 |

| 主な原因 | 外部刺激(洗剤、薬品、化学物質) | 体内の異物(食物、重金属、腸内毒素など) |

| 発症パターン | 一時的な炎症 → 掻く → バリア破壊 → 再炎症 | 異物排出のため皮膚炎が持続・慢性化 |

| 症状の強さ | 比較的軽症~中等症が多い | 強いかゆみ、滲出液、慢性化傾向 |

| 改善アプローチ | バリア機能回復・外用治療 | 体内環境改善・解毒・腸内ケア |

このように、アトピーには大きく二つのタイプがあり、原因の見極めが治療方針のカギとなります。

今回ご紹介する浜松市在住30代後半女性Fさんのケースは、便秘がきっかけで体内に老廃物が溜まり、それを皮膚から排出しようとした結果、内因性アトピーが悪化した例です。

便秘とアトピーの関係 〜腸内環境が皮膚に与える影響〜

アトピー性皮膚炎の中でも、内因性アトピーでは体内の「炎症物質の増加」と「排泄システムの滞り」が大きな悪化要因になります。その中でも特段重要になってくるのが「便通」です。

便秘は単なる不快な症状ではなく、実は皮膚との関連がとても深く、皮膚炎の慢性化・悪化を引き起こす“見えない火種とも言うことができるんです。

1. 便秘がアトピーを悪化させるメカニズム

便秘とは、腸の中に便が長時間とどまり、排便がスムーズに行われない状態です。医学的には3日以上排便がない状態や、排便後もすっきり感がない状態を指します。

腸は本来、体の不要物・毒素を便として排泄する「解毒工場」です。しかし便秘になると、以下のような問題が起こります。

- 腸内で便が異常発酵する

長時間腸内にとどまった便は、悪玉菌の働きで腐敗・発酵が進み、アンモニアやインドール、スカトールといった有害物質が発生します。 - 毒素が再吸収される(腸肝循環)

便が腸の中にずっと残ってしまっていると、便の中の有害物質を腸壁からまた吸収されてしまいます。本来であれば排泄されるべき便の中身が血液に乗って全身へ運ばれてしまい、各所から排泄されようとして免疫反応を起こした結果、皮膚の症状へと変わっていってしまうというルートがあります。

この「再吸収」こそが、皮膚の炎症を引き起こす大きな要因です。

- 免疫反応が過敏化する

毒素や老廃物は免疫システムを刺激し続けます。結果として皮膚の免疫も過剰反応し、赤み・かゆみ・滲出液などのアトピー症状を悪化させます。 - 肝臓・腎臓への負担増大

本来便で排出されるはずの毒素が、血液を介して肝臓や腎臓に負担をかけ、解毒能力が低下。これも皮膚からの排泄(発疹・かゆみ)を促します。

2. 皮膚と大腸の関係(漢方医学的視点)

漢方では五行色体表と言われる図表があり、この図をもとに古くから「皮膚と大腸は表裏一体」とされ、腸と皮膚は密接に関係していると考えられてきました。

大腸の不調は皮膚の機能を乱し、直接影響すると見られています。

また、漢方の弁証論治では便秘があるアトピーは「熱毒が腸にこもるタイプ」や「腸燥による津液不足のタイプ」に分類されます。

- 熱毒型:炎症・赤み・ジュクジュクが強く、便が硬く出にくい

- 腸燥型:乾燥肌・かゆみが強く、便がコロコロしている

どちらのタイプも共通するのは、便通の改善が皮膚の改善に直結するということです。

3. 体には5つの排泄口がある

古来より、体は以下の5つのルートで老廃物を排泄するとされます。

- 便

- 尿

- 汗

- 皮膚(発疹や落屑)

- 髪(重金属や老廃物の排泄)

この中で「便」は最も主要な排泄ルートであり、ここが詰まると他のルートに負担がかかります。便秘が長引くと、皮膚からの排泄が増え、結果としてアトピーや湿疹が悪化するのです。

4. 便秘による悪循環の例

便秘 → 腸内腐敗物の増加 → 毒素再吸収 → 免疫過剰反応 → 皮膚炎症悪化 → かゆみによる睡眠障害 → 自律神経の乱れ → 腸の動きさらに低下 → 便秘悪化

このように、便秘とアトピーはお互いを悪化させるループを作り出します。

5. 食生活と便秘・アトピー

便秘改善には食生活の見直しが不可欠です。

特にアトピー患者さんに共通して注意すべきなのが、いわゆる『四毒』の摂取です。

- 小麦

- 乳製品

- 砂糖

- 精製植物油

これらは腸内環境を乱し、便の粘着性を高めて排泄を妨げる傾向があります。加えて、小麦や乳製品は腸の炎症を悪化させる「リーキーガット症候群」の原因にもなりやすいと考えられています。

6. 症例への導入

浜松市在住の30代後半女性Fさんは、まさに便秘がアトピーの悪化要因となっていたケースです。彼女の場合は、単なる食生活や生活習慣だけでなく、

過去の転倒による腰椎の歪みが便秘を引き起こし、その結果アトピーが悪化していました。

Fさんの症例詳細 〜腰椎の歪みと便秘が引き起こしたアトピー悪化〜

1. 来局時の主訴

Fさん(仮名・38歳・女性・浜松市在住)は、幼少期から軽度のアトピーがありましたが、大人になってからは症状がほとんど出ない時期が続いていました。

しかし30代半ばで突然再燃し、特に首・肘・膝裏・背中にかゆみと赤みが広がり、夜も眠れないほどの状態になってしまったそうです。

始めは病院へ行き、ステロイドの外用剤をもらって来て塗っていたそうです。しかし、だんだんと症状が悪化していってしまい、痒みが抑えられなくなってきたとのことで当店に来店されました。

来局時の主訴は以下の通りでした。

- 強いかゆみと赤み(特に首と背中)

- 長年の便秘(週2〜3回しか排便なし)

- 慢性的な疲労感

- 睡眠障害(かゆみで中途覚醒)

- 肌の乾燥と粉吹き

2. 病歴と生活背景

問診を進めると、Fさんには2つの重要な背景が見えてきました。

- 過去の転倒による腰部の打撲

数年前、自宅の階段から滑り落ち、腰を強打。その後から慢性的な腰の違和感が続くようになり、そこをタイミングに便秘も徐々に悪化。 - 仕事のストレスと不規則な食生活

食事時間がバラバラで、コンビニ食やパン、乳製品が多く、野菜や発酵食品は少なめ。

3. 西洋医学的な分析

腰椎(特にL1〜L2)の歪みは、大腸の蠕動運動に関わる交感神経・副交感神経のバランスを乱します。

これにより腸の動きが低下し、慢性便秘が固定化します。

便秘が続くと、腸内での腐敗発酵が進み、アンモニアやフェノール類といった炎症促進物質が血中に流れ込みます。

結果として、それらの炎症物質が増えていき、体の中で免疫が過剰反応してしまうことで アトピーの再燃・悪化へ繋がっていったことが示唆されます。

5. 初期対応

初期の方針は次の3つ。

- 腰椎周囲の整体

当店にいらしている整体の先生へ診てもらうことにして、物理的に腰のズレを改善していただきました。 - 腸内環境の立て直し

- 小麦・乳製品・砂糖を完全に辞める

- 腸のカビ退治

- 便カサを増やして、腸圧を上げてチュルンと便が出やすくするように

- 大腸の宿便を取ること

- 解毒を促す健康食品

- 体の中に溜まってしまっている毒素をどんどん外へ排出することを促すための健康食品を同時に飲んでもらいました。

- 体の中に溜まってしまっている毒素をどんどん外へ排出することを促すための健康食品を同時に飲んでもらいました。

6. 経過

- 1週目:排便回数が週2→週4へ増加。ですが、排毒の健康食品を取っていただいたこともあってか、ステロイドも中止したことで顔が一旦真っ赤になり腫れ上がった。

ここで排便を促すため整体にも週に3回ほどみっちり通っていただくようにお願いをしました。

- 3週目:たまに出ない日もあるが、ほぼ毎日排便できるようになってきたとのことで身体にもいい反応が現れました。顔のピーク時の赤みが減り、夜間のかゆみが少しずつ減少していきました。

- 6週目:便通がしっかりと出るようになってから皮膚の赤みや、痒み自体がかなり軽減したとのことで仰っていただきました。腸カビの反応もかなり消失しており、超粘膜の修復もかなり進んできており、タイトジャンクションと呼ばれる腸壁の機能がしっかり戻ってきたという感覚がありました。

- 8週目:かゆみがほとんどなくなり、夜起きることもなくなってきたとのことでした。顔の赤み、全体的な赤みもだいぶ軽減していき、あとは便をためないように時間をかけて赤みをとっていくといった流れになりました。

- 半年ほど経過して:大きく途中で方針を変えることなく、とにかく腸粘膜の強化と便通を溜めることなくとにかく出していくことを意識して、体の中に残ってしまっている毒素に関しては健康食品を飲んでいただいたりしてデトックスを促すというルートでさせていただきました。半年ほどでアトピーと呼ばれるような症状はほとんど軽快していきました。あとは便秘にならないように食物繊維をたくさん含んだものを食べるなどして食事に気をつけてくださいということで様子を見てくことになりました。

Fさん自身もアトピーへ向き合うことをきっかけに「便秘と肌って本当に関係あるんですね」と驚き、食生活改善と腰回りのケアを継続する姿勢を強めていただくことになりました。

7. 症例のポイント

- 便秘はアトピーの悪化因子として非常に強力

- 骨格の歪み(腰椎)が腸の機能低下を招くことがある

- 便通改善だけでアトピーの症状が顕著に軽快する例は少なくない

- 食事・姿勢・漢方を組み合わせると改善が加速

腰椎と腸のつながり 〜構造と機能から見る便秘とアトピー〜

1. 腰椎の役割と腸への影響(西洋医学的視点)

腰椎はL1〜L5までの5つの骨から成り、その内部には脊髄神経が走っています。

特に腸の働きに関係するのは以下の部分です。

- L1〜L2付近:大腸の蠕動運動を調整する交感神経が分岐

- 仙髄(S2〜S4):直腸・肛門括約筋を制御する副交感神経が分岐

腰椎が歪むと…

- 神経の伝達が阻害される

- 腸の動きが低下する

- 血流・リンパの循環も悪化し、炎症物質の排出が滞る

結果として、便秘が固定化 → 腸内毒素増加 → 皮膚炎悪化という流れが生まれます。

2. 腰椎歪みの主な原因

- 長時間のデスクワークや運転

- 過去の転倒や打撲

- 片足重心や脚を組む習慣

- 妊娠・出産後の骨盤変化

まとめ

1. 本書で伝えたかったこと

- 便秘は単なる排便の問題ではなく、腸内環境 → 血流 → 皮膚炎と連動している

- 腰椎の歪みや機能低下が腸の動きを鈍らせ、症状を慢性化させる

- 食事・生活習慣・セルフケア・漢方を組み合わせることで、短期間でも変化が現れる

2. Fさん症例から学べるポイント

- 便秘改善がアトピー症状を緩和させた事実

- 食事制限+発酵食品+水分管理で腸内環境が改善

- 腰回し運動や温灸などのセルフケアが相乗効果を発揮

- 改善までの期間はおよそ4週間、ただし継続が重要

4. 注意点

- 改善は「腸の状態 → 血流改善 → 皮膚改善」という順で現れるため、焦らない

- 便秘薬や強いステロイドに依存せず、徐々に体の自己調整力を高める

- 持病や重度の症状がある場合は必ず医師・専門家に相談する

5. 最後に

便秘改善は、アトピーを含む多くの慢性症状に共通する根本アプローチです。

Fさんのように、原因を理解し、毎日できることを少しずつ積み重ねることが、最も確実な改善への道となります。

「腸を整え、腰を守り、肌を育てる」

今日からその一歩を始めてみましょう。

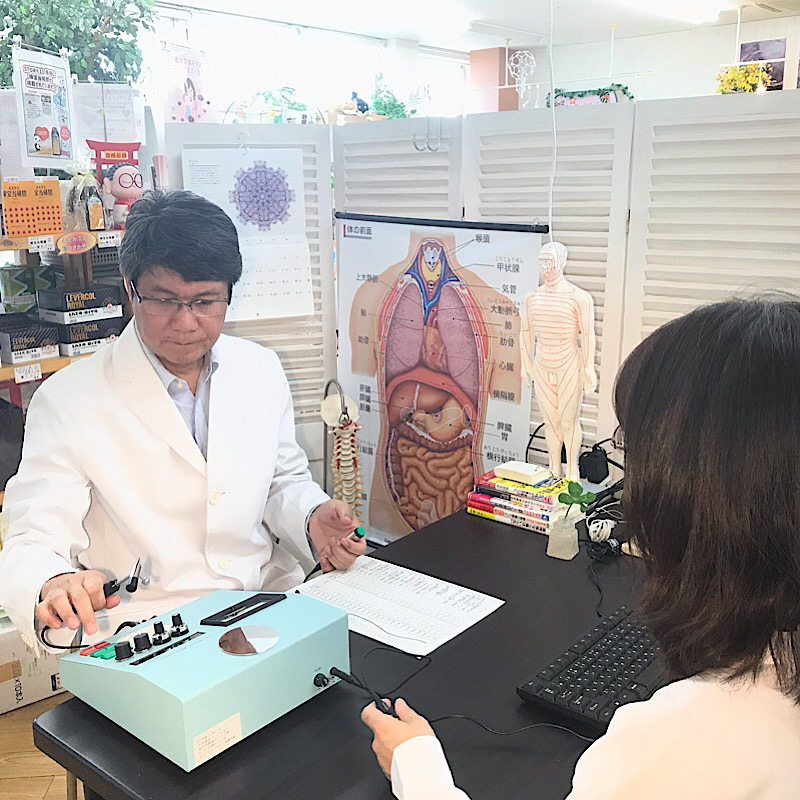

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。