扁桃とは何か?その役割と構造

「扁桃」という言葉は、「アーモンド」という意味があり、その形がアーモンドに似ていることから名付けられました。医学的には、扁桃とは免疫系の一部であり、口から入って体に侵入しようとするウイルスや細菌を感知し、これらを排除するために働く「リンパ組織」のことを指しています。

私たちの喉の奥をよく見てみると、左右に一対の丸い膨らみが確認できます。これが「口蓋扁桃(こうがいへんとう)」で、もっとも一般的に「扁桃腺」と呼ばれている部分です。その他にも、「咽頭扁桃(いんとうへんとう、別名:アデノイド)」や「舌扁桃」「耳管扁桃」といった複数の扁桃組織があり、これらは「ワルダイエル咽頭輪(わるだいえるいんとうりん)」と呼ばれる輪状のリンパ組織を形成しています。

このワルダイエル咽頭輪は、口や鼻から入ってくる外敵(細菌・ウイルス・異物など)に対して最前線で対応する関所のような役割を果たしています。まさに「門番」のように、体の奥深くまで病原体が侵入するのを防ぐ、非常に重要な防衛機構の一つです。

特に幼少期には、体内の免疫システムがまだ十分に発達していないため、この関所である扁桃の役割が大きく、かつ強くなります。そのため1歳ごろから口蓋扁桃や咽頭扁桃は大きくなりはじめ、4~5歳で肥大化が目立つようになり、7~13歳頃にその大きさのピークを迎えます。その後、思春期に入ると自然と小さくなっていき、成人になる頃には免疫機能のバランスが整うことで、扁桃も落ち着いた状態になっていきます。

このように、扁桃はただの「腫れる場所」ではなく、生体防御の最前線で戦う大切な器官です。したがって、炎症や腫れがあるからといってすぐに摘出するのではなく、その背景にある免疫活動や体質を理解することがとても重要です。

扁桃炎の基礎知識〜急性と慢性の違い〜

扁桃は、体の免疫防御において重要な役割を果たしている一方で、外敵と直接対峙する「最前線」にあるため、自らが炎症を起こしてしまうこともあります。これが、いわゆる「扁桃炎」です。

扁桃炎は大きく分けて、急性扁桃炎と慢性扁桃炎の二つがあります。

急性扁桃炎とは?

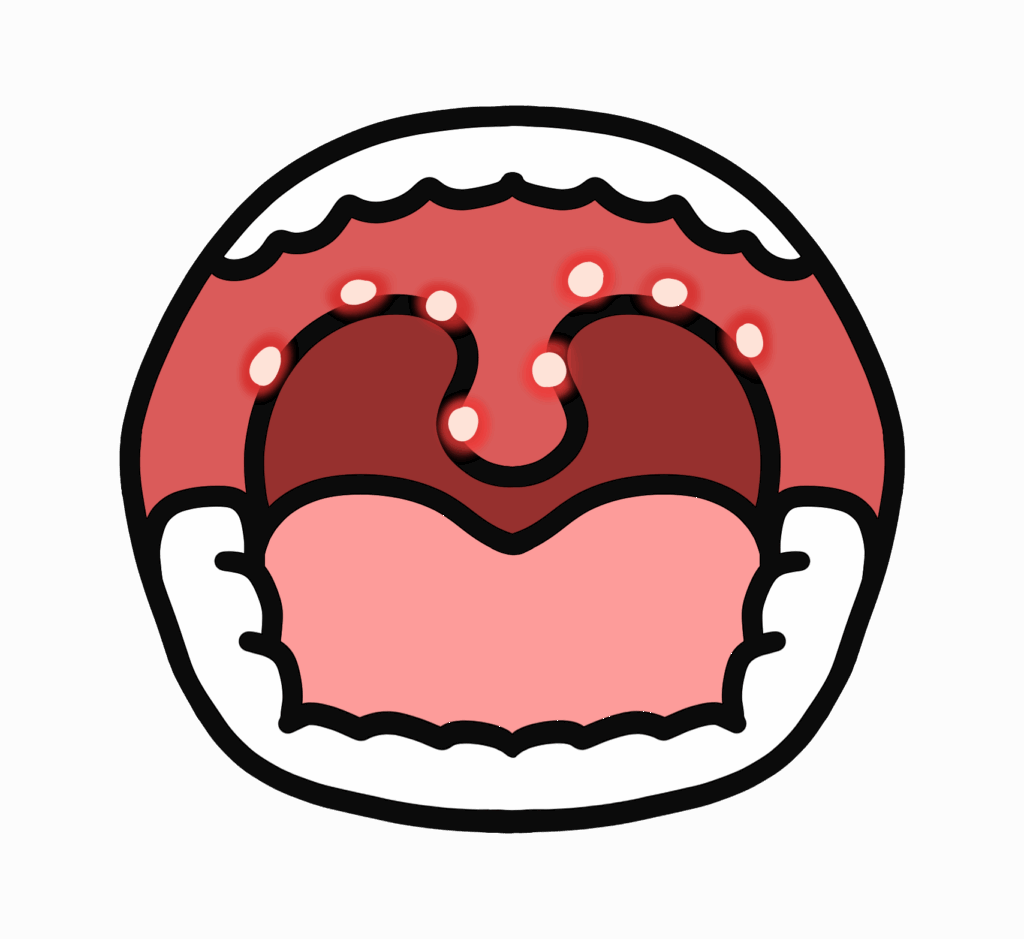

急性扁桃炎は、風邪やインフルエンザなどのウイルス、アデノウイルス、あるいは溶連菌(溶血性連鎖球菌)などの細菌に感染することによって、扁桃が急激に赤く腫れ、痛みや発熱を伴う状態です。子どもに多く見られる一方で、疲労やストレス、がんなどの持病をお持ちの方で、免疫力が落ちている大人にもよく見られます。

典型的な症状としては

- 喉の強い痛み

- 高熱(38〜40度近く)

- 飲み込むときの違和感や痛み

- 頭痛や倦怠感

- 首のリンパ節の腫れ

などが挙げられます。

これらの症状は数日〜1週間ほどで熱がおさまり、改善することが多いです。細菌感染の場合は、抗生物質を使うことが多く、ウイルスなどの場合は解熱鎮痛剤で対処するのが一般的です。ただし、熱があるからと解熱剤を安易に入れてしまうことも免疫力の低下を引き起こしてしまうため、扁桃炎治療が不十分になってしまう可能性があります。扁桃炎の治療が不十分で中途半端に過ぎてしまうと、また扁桃炎を繰り返してしまう「慢性扁桃炎」へと移行してしまうことがあります。

慢性扁桃炎とは?

慢性扁桃炎とは、急性扁桃炎を何度も繰り返すうちに、扁桃組織が慢性的に炎症を起こし、免疫機能が乱れてしまう状態をいいます。

喉の痛みは常にあるわけではなく、「疲れが溜まると喉が腫れてくる」「気温差があると喉に違和感がある」「なんとなく常に喉が荒れている」といった症状が特徴です。

また、慢性扁桃炎の代表的な兆候として、扁桃の表面に白い膿のようなもの(膿栓・臭い玉)が付着することがあります。これは死んだ免疫細胞や細菌、食べかすなどが固まったもので、押すと独特の臭いを放ち、口臭の原因にもなります。鏡の前で大きく口を開けて鏡を見て、喉の壁が赤く腫れていたり、白いツブツブが長期間に渡って繰り返したりという症状があるようでしたら慢性扁桃炎の可能性が高いと言えます。

さらに、慢性扁桃炎は喉だけの問題ではなく、次のような全身症状と関連していることもあります:

- 慢性的な倦怠感や微熱

- アトピー性皮膚炎、関節リウマチとの関連

- 肌荒れや慢性湿疹・掌蹠膿疱症・汗疱・異汗性湿疹

- IgA腎症などの自己免疫性疾患

これらのことから、喉の違和感を軽視せず、慢性化している場合は「喉だけの問題ではない」と捉えることが大切です。

扁桃の摘出手術とその判断基準

慢性的に扁桃が炎症を起こし、生活の質が著しく下がるようなケースでは、医療機関から「扁桃摘出術(へんとうてきしゅつじゅつ)」を提案されることがあります。これは、左右の口蓋扁桃を手術で取り除く治療法で、日本では比較的よく行われている外科的処置のひとつです。

扁桃摘出の判断基準

では、どのようなときに扁桃摘出が選択されるのでしょうか?

以下は一般的に摘出が検討される基準の一例です。

- 年に4回以上、扁桃炎を繰り返している(反復性扁桃炎)

- 慢性の喉の痛みや不快感により、仕事・学業に支障が出ている

- 高熱や扁桃周囲膿瘍など、重い合併症を繰り返している

- 扁桃病巣感染が疑われる(例:IgA腎症や皮膚疾患の原因として)

このような場合、扁桃が「免疫の拠点」ではなく、「慢性炎症の震源地」となってしまっており、体全体の不調を引き起こしている可能性があります。

摘出のメリットとデメリット

摘出のメリットとしては、扁桃炎の再発が大幅に減ることや、炎症由来の全身症状(疲労感、腎炎、皮膚疾患など)が改善するケースもあります。一方で、デメリットも存在します。

- 手術に伴うリスク(出血・感染)

- 術後しばらくは痛みが強く、食事に支障が出る

- 長期的に口腔・咽頭の免疫機能が低下する可能性

特に小児期に摘出する場合、免疫の発達がまだ途上であるため、早期の摘出は慎重に判断すべきです。扁桃は成長とともに自然に小さくなっていく傾向があるため、「本当に摘出が必要か?」という点は、医療機関とよく相談し、複数の関係者の方から情報を集めるようにすることが大切です。

手術前に考えるべきこと

慢性扁桃炎のすべてが手術対象ではなく、体質改善や漢方治療によって改善するケースも少なくありません。特に、慢性炎症が「免疫のバランスの乱れ」に起因するものであれば、内側から整えていくことも十分に効果が期待できます。

そのため、摘出をすすめられた場合でも、「それが本当に最善の選択なのか」を見極めるための“第二の選択肢”として、自然療法や漢方治療を試してみる価値は大いにあります。漢方治療でも慢性扁桃炎が大きく改善した事例も報告されていますので、摘出に踏み切る前にぜひ一度ご相談いただけたらと思います。

漢方でみる慢性扁桃炎の捉え方

慢性扁桃炎は、西洋医学的に見ると「局所の慢性炎症」として扱われますが、漢方ではこの状態をより全体的なバランスの乱れと捉え、体質や、生活環境などの複合的な要素の中から最適な解決策を模索していきます。

漢方での扁桃炎の病理概念

漢方で喉の炎症や腫れは、「熱毒(ねつどく)」「風熱(ふうねつ)」「血熱(けつねつ)」などとして理解されます。とくに慢性扁桃炎の場合は、

- 熱や毒素が長く上焦(体の上部、特に喉や肺)にこもっている状態

- 正気(免疫力)が弱く、邪気(病因)を排除できずに滞留している状態

と考えられます。

また、ストレスや睡眠不足、過労、冷たい飲食物の摂りすぎといった生活習慣の乱れ、ワクチン接種後の副反応も含めて、「肝火(かんか)上炎」や「肺胃熱盛(はい・いねつじょう)」という形で喉に熱を生む原因とされます。

慢性化の背景には菌やウイルスの増加と免疫力の低下の混在がある

漢方的に見た慢性扁桃炎には、「実証(熱や毒が強い状態)」と「虚証(免疫力や体力が低下した状態)」の両面が混在していることが多く、これが治りにくさの原因にもなります。炎症が激しい場合は、その炎症を抑えるための処方を優先しますし、少し緩解したタイミングで免疫力をアップして炎症が起きないようにする体づくりを目指した処方を考えていきます。

たとえば、

- 熱感が強く、炎症が目立つタイプは「実熱(じつねつ)」型

- 痩せ型で疲れやすく、慢性的に喉の違和感があるタイプは「衛気虚」や「陰虚火旺(いんきょかおう)」型

などに分かれ、それぞれに合わせた処方が必要になります。

喉は「肺」の通り道、「肺」は体表とつながる

漢方の五臓論では、「肺は気を司り、皮毛(ひもう)を主る」とされ、肺の機能が弱まると皮膚や粘膜、さらには免疫全般にも影響が及ぶと考えます。喉はその「肺の気」の通り道にあたるため、肺や気道の不調はすぐに喉の症状として現れやすくなります。

また、咽喉部は「肝火」や「胃熱」など、体内の熱が上に昇った結果として炎症が現れる場所でもあるため、単に喉だけを見るのではなく、全身の熱や気の流れを整えることが重要です。

治療の基本は「清熱解毒」+「免疫調整」

そのため、治療方針としては

- 上焦にこもった熱をとる「清熱解毒(せいねつげどく)」

- 免疫バランスを整える「補気養陰(ほきよういん)」

- 胃腸の働きを整え、湿熱を排出する「健脾除湿(けんぴじょしつ)」

などのアプローチを組み合わせていきます。

慢性扁桃炎は、一見すると「喉の問題」に思えますが、実際にはその人の体質全体を反映した症状の一つです。だからこそ、局所の炎症だけでなく、「その人がどういう生活をしてきたか」「どんな体質なのか」を読み取ることが、根本からの改善につながります。

体質・症状別の漢方処方の紹介

慢性扁桃炎に対する漢方の処方は、「どのような炎症があるか」「体質がどうか」「他の症状を伴うか」によって大きく異なります。ここでは、代表的な処方を症状・体質別にご紹介します。

●小柴胡湯加桔梗石膏(しょうさいことうかききょうせっこう)

【適応】

・扁桃部に軽度の腫れと痛みがある

・発熱や寒気を伴う

・風邪が治りきらず、喉だけが炎症しているような状態

【解説】

体の上部(上焦)にこもった熱を冷ます「柴胡」、咽喉の炎症を抑える「桔梗」や「石膏」が含まれています。もともと小柴胡湯は風邪の中でも激しい発熱ではないけれども熱が上がったり下がったりする状態や、食欲不振や少し吐き気があるといった状態の風邪に使われる処方です。そこに桔梗石膏という喉の炎症をとることに特化した生薬を二つ加えたものが小柴胡湯加桔梗石膏です。

喉の熱や腫れが長引くタイプの慢性扁桃炎にも効果が見込まれます。小柴胡湯には、人参、生姜、棗、甘草といったお腹の調子を整えて、元気をつけてくれるような作用をもった生薬が組み込まれているので、炎症とともに疲れやすいなど免疫力のアップが必要な「少し虚弱な感じ」もある方にも向いています。

●荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)

【適応】

・喉の腫れ、赤み、膿栓がある

・扁桃炎とともに副鼻腔炎・皮膚炎を併発している人

【解説】

基本処方は「温清飲」という黄芩や、黄連、黄柏など、殺菌作用や、炎症を抑える働きを持った生薬と、体に潤いや栄養を与える生薬が半分ずつ入った処方が基礎となっています。

そこに、「荊芥」や「連翹」、「防風」といった清熱排膿の作用を持つ生薬が組み合わされ、喉の痛みを和らげる作用を持った「白芷」、「桔梗」が合わさった処方です。

身体にこもった「熱毒」を体外に追い出す力が強く、特に膿栓(臭い玉)が出るような扁桃の化膿性炎症に適しています。熱感が強く、慢性的に繰り返しやすい炎症を持っている方に3ヶ月間以上などの長期間に渡って体質改善を目的として使用することができる処方です。

●柴胡清肝湯(さいこせいかんとう)

【適応】

・元々少し暑がりで、喉の痛みがあるタイプ

・精神的緊張とともに喉の違和感や圧迫感が出る

・怒りっぽく、ストレスを感じているタイプ

【解説】

こちらも、前述した荊芥連翹湯と同様、基本処方は温清飲という処方が元となっています。「柴胡」「黄芩(おうごん)」などの清熱薬に加え、ストレスやのぼせなどの症状のがある方に向けて、牛蒡子や薄荷といったものが加わった処方設計となっており、心因性の要素が関わる慢性喉炎に有効です。

「気が上にのぼる」タイプの炎症性症状に適し、自律神経の乱れや不眠などを伴う方にも使いやすい処方です。

●駆風解毒湯加桔梗石膏(くふうげどくとうかききょうせっこう)

【適応】

・喉に白苔や膿栓があり、臭い玉ができやすい

・風邪を引くとすぐに扁桃が腫れる

・慢性的に口臭や喉の不快感を感じる

【解説】

駆風解毒湯は、荊芥連翹湯に近い処方内容ですが、体に元気をつけるといった、補う生薬が配合されていないため、長期間で服用するより、短期集中で炎症を抑えることを目的とした処方です。補うものが入っていない代わりに、炎症を抑えたり、殺菌作用のある成分がより多く配合されているため炎症が強い時期にはこちらが適しています。

扁桃や咽喉に「風熱」と「湿熱」がこもっている状態に用いられ、「荊芥」「防風」「連翹」がメインの処方となっており、「桔梗」「石膏」「薄荷(はっか)」などの清熱・消腫・抗菌作用に優れた生薬が、喉の粘膜を冷やし、膿や熱を抑えるように働きます。炎症が長引くタイプの人におすすめです。

さらにそこに桔梗石膏をプラスしたのが駆風解毒湯加桔梗石膏です。喉の炎症が強く、口を開くと赤い壁が見えるような状態の時に使います。

●免疫アップに補気剤(朝鮮人参、補中益気湯、西洋人参など)

【適応】

・痩せ型で体力がなく、風邪をひきやすい

・喉の炎症がなかなか引かない

・疲れやすく、免疫が弱っていると感じる

【解説】

慢性扁桃炎を持つ方には、「虚証(エネルギー不足)」をベースにしている人も少なくありません。こうした方に、熱を冷ます清熱剤だけを使うと、かえって体力を削いでしまうことがあります。そこで、体力や免疫力を補う「補気薬(ほきやく)」を併用することで、炎症の再発防止と根本改善を目指すことができます。

以上のように、漢方ではその人の症状だけでなく体質や生活背景も含めて処方を決めていきます。慢性扁桃炎を長く抱えている方には、単に喉を冷ますのではなく、「なぜ炎症が起き続けているのか」を丁寧に見極めることが大切です。

慢性炎症と現代的要因〜シェディング反応とその対処〜

ここ数年、特に2021年以降、「喉の違和感が長引く」「慢性的に喉が腫れている」「病院では異常なしと言われたが治らない」といった症状で来局される方が増えています。こうした背景には、これまでの感染症や生活環境の変化、ワクチン接種・その影響などが複合的に関与していると考えられます。

その中でも、近年注目されているのが「シェディング反応」と呼ばれる現象です。これは、ワクチン接種を受けた人の周囲にいる方が、何らかの体調変化を感じる現象で、医学的にはまだ十分に解明されていない部分もありますが、現場レベルでは確かに「ある」と実感されている方が多いのが現実です。

シェディングと喉の炎症

特に喉は、外界との接点にある器官であり、空気中の微粒子・情報・湿度・電磁波などの影響を最も受けやすい部位です。そのため、「周囲に特定の人がいると喉が痛くなる」「特定の場所に行くと喉が荒れる」「人混みや、長距離バスや新幹線での移動の際に喉が痛くなることが多い」といった声も少なくありません。

こうした慢性的な炎症に対しては、一般的な風邪薬や抗生物質では効果が出にくく、逆に体がさらに弱ってしまうこともあります。

ここで、漢方が得意とする「見えない要因に対する体質調整」が力を発揮します。

シェディングに対応する当店でのアプローチ

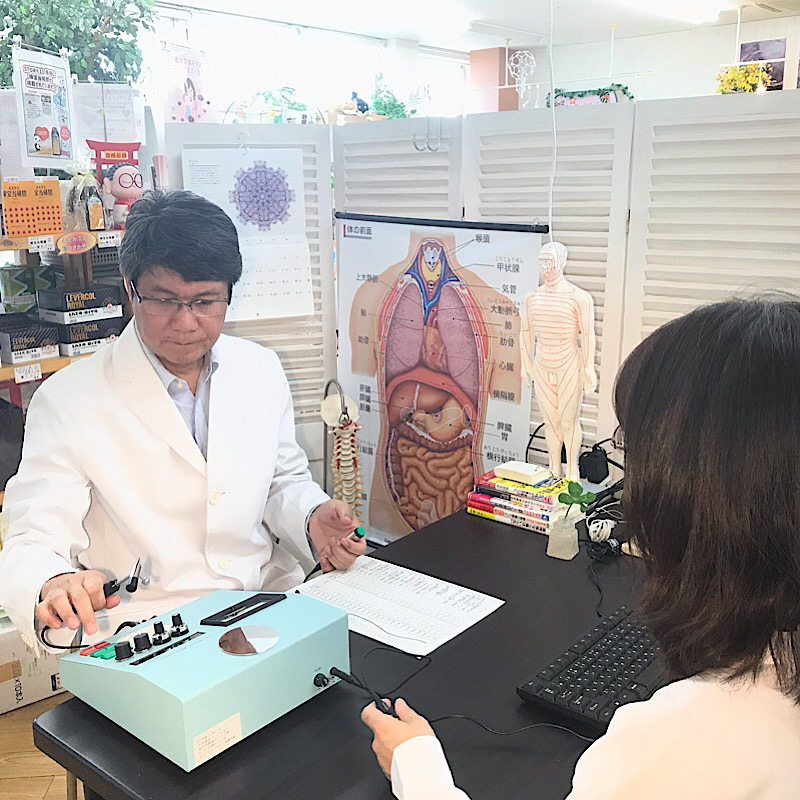

また、当薬局では特殊な健康測定機器を用いて、目に見えないストレスや外部からの情報干渉による影響をチェックすることもやっております。慢性的な喉の不調に対して「原因がわからない」とお悩みの方には、客観的な指標としてとても有用です。

また、シェディング様症状で不調かもしれないとわかった場合もできることがありますので、ぜひ一度ご相談くださればと思います。

このように、現代社会に特有の「新しいタイプの慢性扁桃炎」に対しては、体と環境の関係性を多角的に見ていくことが必要です。

まとめとご提案

慢性扁桃炎は、単なる「喉の病気」ではなく、体の免疫バランス・体質・生活習慣・ストレス・現代環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こる“全身的な不調のサイン”とも言えます。

繰り返す喉の炎症に悩まされ、「もう手術するしかないのか」と感じている方も少なくないでしょう。しかし、漢方には、体の内側から整えるという選択肢があります。扁桃は「不要な器官」ではなく、あなたの身体を守るために懸命に働いてきた免疫の砦です。

漢方相談おくすりのまるはちでは、扁桃炎の根本原因を探りながら、その方の体質に合わせた漢方処方をご提案しています。さらに、現代特有の炎症要因である「シェディング反応」に対しても、専用の健康測定機器によって目に見えない影響をチェックすることが可能です。

もしもこの1〜2年で喉の調子が悪くなった、疲れやすくなった、体質が変わったように感じるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。摘出をする前に「第二の選択肢」があることを、私たちはお伝えしたいと考えています。

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。