アトピー性皮膚炎とは? そのメカニズムと内因と外因の2つのタイプ

アトピー性皮膚炎は、強い痒みと慢性的な炎症を伴う皮膚疾患です。日本皮膚科学会の定義によると、主に乳幼児期から発症し、年齢とともに寛解・再発を繰り返す慢性疾患とされています。アレルギー疾患の一つに分類され、喘息やアレルギー性鼻炎などを合併するケースも多く見られます。

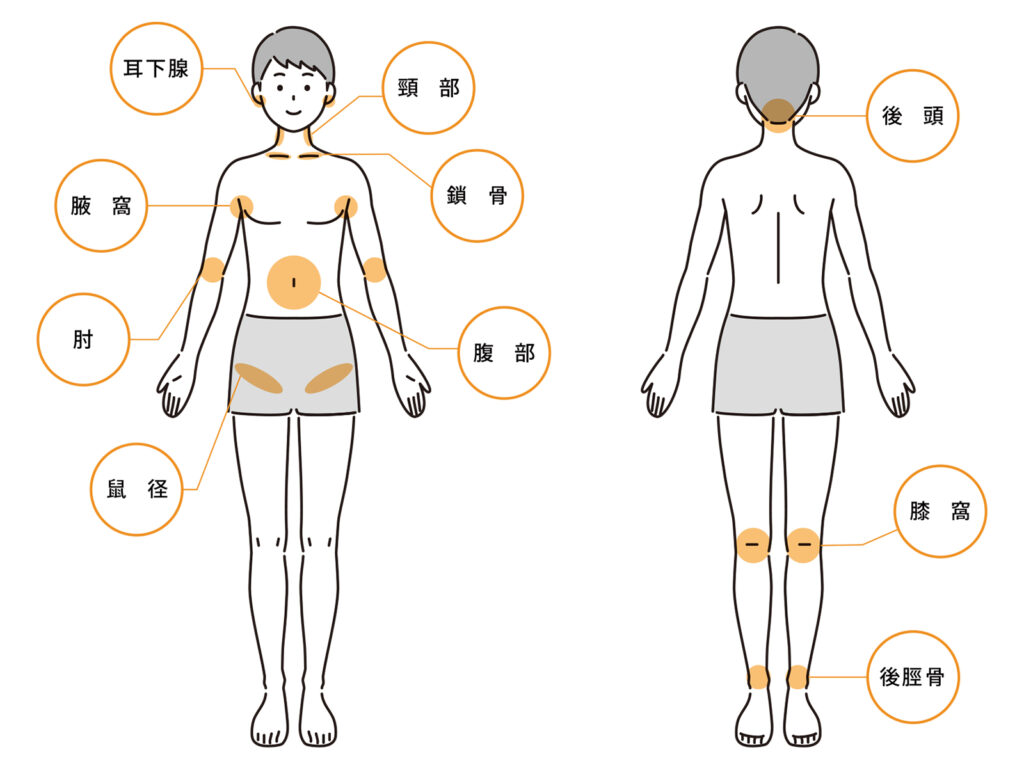

アトピーの特徴的な症状としては、頬、首、肘や膝の内側など、汗腺や皮脂腺が集中する部位に痒みを伴う湿疹が出現しやすいことが挙げられます。また、肌が乾燥しやすく、かきむしることでバリア機能がさらに損なわれ、悪化のスパイラルに陥りやすいのも特徴ですね。

一般的にこのように説明されるアトピーですが、実はその原因は単一のものではなく、複数の要因が絡み合って発症することがほとんどです。一般的な皮膚科の病院ではまだあまり浸透してきているとは思えませんが、皮膚専門にやられているクリニックなどでは、近年「外因性」と「内因性」という二つのタイプの違いを分けてアトピーの治し方について考えることが注目を集めており、それにともない結果もしっかりと出ています。

外因性アトピーとは?

外因性アトピーは、その名の通り「外からの刺激」によって皮膚が反応して炎症を起こすタイプです。たとえば、ホコリやダニ、花粉、金属や洗剤、衣類の摩擦、気候の急激な変化などが刺激の元となります。

これらの刺激によって皮膚が炎症を起こし、痒みが出て、掻きむしってしまうことで皮膚バリア機能が損なわれ、次なるアレルゲンや細菌が入り込みやすくなり、再び炎症を引き起こすという負のループが形成されます。

外因性タイプの場合、まずは原因となるアレルゲンや刺激物を避け、皮膚の炎症を外用薬(特にステロイド)で沈静化させることが基本となります。ステロイドは炎症を速やかに抑える効果があり、皮膚の再生やバリア機能の回復を助けます。外因性のアトピーの場合、重要なのは、痒くても掻かず、皮膚のバリアを維持することです。

外因性アトピーの方は、ステロイドの治療がよく効くタイプで、バリア機能を維持するための保湿などの対応が功を奏する場合です。

内因性アトピーとは?

一方で、より根深く、慢性化しやすいのが「内因性アトピー」です。これは体の内側、つまり血液やリンパ、腸などの内臓系、さらにはホルモンバランス、代謝、ストレスなどによって引き起こされるタイプのアトピーです。

内因性アトピーでは、体の中でアレルゲンや炎症物質が生成され、それが皮膚を通して排泄されようとするプロセスで皮膚炎が起こると考えられています。つまり、皮膚は単なる“出口”であり、本当の問題は身体内部にあるのです。

このタイプでは、外用薬(ステロイドなど)で炎症を抑えることは一時的な対処にしかならず、炎症の根源が解決されていないため、薬の効果が薄れてくると再燃し、長期化・慢性化の道をたどりやすくなります。

体の内側が原因となりアトピーになっている場合は、ステロイドを使っていてもなかなか改善が見込めず、どんどんと薬の強さが上がってしまうタイプの方です。考えると分かりますが、体の中から出さなければいけないものを出す反応でアトピーになってる場合、外に出ないように抑えるのがステロイドです。ステロイドで抑えていくと、体の中の毒素がドンドンと蓄積していきます。そうすると出す力もどんどん強くなり炎症が大きくなります。そうするとまたステロイドの抑える力を強くしていきますよね。というように、内因性の場合はどんどんとこのループが生まれていきます。

外用ステロイドで効果が薄れてくると、内服のステロイドに変わっていきます。内服のステロイドの効果が薄れてくると少し方向性を変えるとのことで、免疫抑制系のお薬(JAK阻害薬:コレクチムやIL4・IL13受容体抗体薬:デュピクセント)などを使用して炎症がそもそも起きないように作動させるような治療方針をとるといった形で体の中からの問題を解決せずに外側からだけで対処をしようとしますが、何か体内に異常がある場合は結局これらの薬を継続的に使用し続ける必要があり、終わりがないため治療自体が非常に難航し、皮膚の萎縮や酒さ様皮膚炎といった副作用などを併発するリスクが上がります。

痒くなるところ:炎症の排泄経路とリンパ節の関係

実は、アトピー性皮膚炎で痒みが強くなる部位には一定の法則があるんです。

それは「リンパ節」に関係しているということです。人体には大きなリンパ節が首まわり、脇の下、肘の内側、腹部、鼠径部(太ももの付け根)、膝の裏などに存在しています。

「リンパ」というのは、体の中のゴミ処理器官であり、免疫や老廃物の処理に深く関わっています。リンパ節で、体の中のゴミを綺麗にして、もう一度血液に送り込むのがリンパの流れです。そして、リンパ節というのはこのゴミが一番集まってくるところだと思ってください。

このリンパ節で、特にゴミが多くなって溢れ出ているのがアトピーの始まりとも言い換えることができるわけですね。

そして、ゴミがたくさん増えてきた結果、キャパを越えて排泄するために、痒みを感じて掻きむしった時に出る滲出液には、白血球の死骸やサイトカイン、ヒスタミン、活性酸素など、体にとって“処理すべきゴミ”が含まれています。これらが皮膚から排泄されるため、リンパ節周辺にアトピーの症状が出やすくなるのです。

ステロイドで蓋をすることの問題点

外用ステロイドは強力な抗炎症薬ですが、内因性アトピーの場合は「炎症を抑えること=排泄経路に蓋をすること」になってしまう恐れがあります。つまり、毒素を排泄しきれないまま炎症を止めてしまうことで、体内に残った炎症物質が再び排出されようとし、症状がぶり返す原因になるのです。

だからこそ、内因性アトピーにおいては、体内の不要物を「どうやって排出させるか」「何が体にとって有害となっているのか」を突き止めることが治療の第一歩となります。

20代後半男性に見られたアトピーの特徴と遺伝的背景

患者プロフィール

今回ご紹介する症例は、浜松市在住の20代後半の男性です。彼は幼少期からアトピー性皮膚炎に悩まされ、特に思春期以降はステロイドの使用と再発を繰り返してきました。相談に来られた時点では、首、肘、膝裏、顔面、背中に強い炎症と掻破痕が見られ、慢性的な掻痒と赤み、皮膚のごわつきにより日常生活にも支障をきたしていました。

ステロイド外用剤は中等度~強めのものを継続的に使用していたそうです。炎症を抑えきれないときは皮膚科で一時的に内服ステロイドが処方されることもありました。加えて、途中からひどくなった時は、「コレクチム」というJAK阻害薬で体の炎症を起こさせないようにするための軟膏を併用していたそうです。

他にも聞いていくと、春先の花粉の時期や、汗をかく夏場の時期、季節の変わり目やストレス、食生活の乱れによっても悪化しやすいという典型的な慢性アトピー像を呈していました。

家族歴と遺伝的素因

また、彼の場合はご親族の方の中にもアトピー性皮膚炎に悩む方がいらっしゃったようで、遺伝に関わるアトピーの可能性も考えられました。

アトピー性疾患を含む「アレルギー体質」が家族内に強く存在しているケースでは、遺伝的要因による皮膚バリア機能の異常や免疫系の過剰反応が根底にある可能性が強くあります。

特に、近年の研究で注目されている「フィラグリン遺伝子変異」は、皮膚のバリア機能低下と密接に関係しており、この変異を持つ人はアレルゲンや刺激物に対して皮膚が敏感に反応しやすくなります。皮膚の潤いを保持するために、皮膚の細胞は、「フィラグリン」というタンパク質を作って水分の保持をしています。しかし、遺伝に異常があるとうまくこのフィラグリンを生成できないため、水分の保持がうまくできず、皮膚が乾燥しやすくバリア機能が低下しやすいという元々の体の性質があります。

また、中には生まれつき腸の壁が少しゆるく、本当は吸収すべきでないものまで吸収してしまっているパターンの遺伝性のものもあるそうです。添加物や、化学物質なんかも腸の壁を通過して体内にはいってしまうと、これを解毒するためにまた体が炎症を起こすといった流れです。

このように、遺伝的素因があるからこそ、通常のケアだけでは改善が難しい内因性アトピーを形成しやすいのです。

漢方的に見る彼の体質の傾向

漢方的視点から彼の体質を分析すると、「湿熱」「血熱」「瘀血」などの病理産物が複合的に存在していることも問診の中からわかりました。

- 顔が赤く火照りやすい(血熱)

- 首や肘の内側にジュクジュクした浸出液(湿熱)

- 慢性的な疲労感と冷え(気虚・陽虚)

- 眠りが浅く、夜間の掻痒が強い(陰虚・肝火上炎)

また、舌診では:

- 舌体は赤く、苔はやや黄膩

- 舌辺に瘀点が見られ、肌の黒ずみも考慮し、瘀血傾向が示唆される

このようなタイプのアトピーは、表面に出ている「炎症」を抑えるだけでは根本的な改善には至らず、体の内側、特に「肝」「脾」「腎」の働きや気血水の巡りを調整していく必要があります。

波動的に見る内因性アトピーの要因

また、当店で行っている波動測定をしてみたところ、彼には以下のような内的要因が重なっていることも分かりました。

- 腸内環境の悪化

→ 便秘気味で、週に2~3回しか排便がないことも。発酵食品や食物繊維の摂取不足。 - ストレス耐性の低下と交感神経優位

→ 会社でのプレッシャーや人間関係の悩みが多く、睡眠の質も悪化。 - 皮膚の修復に関与するミネラル等の栄養素の不足

このように、単なる「皮膚の病気」としてのアトピーではなく、「全身的な代謝不全」や「慢性炎症」の表現として捉えるべきであり、それに対しては外用療法だけでなく、内側からの体質改善が不可欠です。

用いた漢方薬と処方方針、初期反応

治療方針の全体像

今回のケースは、『内因性アトピー』であり、表面的な症状の抑制ではなく体質の根本改善が必須であると判断しました。そのため、次の4本柱で治療戦略を構築しました。

- 漢方薬や健康食品による体質の調整と排毒力の強化

- 食養生と腸内環境の再構築

- ミネラルを始めとする栄養素の補給

即効性を求めるのではなく、3か月〜6か月の中期視点での体質転換をゴールとしました。

使用した主な漢方処方とその意図

① 解毒準備

最初は、いきなりステロイドを辞めることが本人的にも少し抵抗があったため、ステロイドを併用しながら、基本的な体の不足を補うという点で、ミネラルの補給と、腸内環境の改善、排毒に向けた準備を初めていきました。

とにかく栄養素を補い、まずは体の働きを正常化することを念頭に置いていきました。

② 『脱ステ』開始。

数ヶ月経ち、測定の数値でも体の栄養素がしっかりと補給ができてきたことが確認でき、本人の心の準備ができてきたタイミングで、満を持して脱ステロイドを行いました。

脱ステロイド中も、継続して栄養素と解毒を促進する処方を組み込んでいく方針にしました。脱ステロイドして1週間が経過したあたりからステロイドのリバウンドが来ました。顔が真っ赤になり、炎症による浮腫も出てきて、痒みもひどく、掻きむしりの痕、滲出液がドバドバ出てくるようになりました。

本人にも何度も伝えていたのですが、やはりこの時期はどうしても精神的に辛くなる時期で、イライラしたり、本当に大変な時期で何度も励まして来ました。

3週間が過ぎ、最初の脱ステの山は越え、一度炎症が治って来ました。

ですが、また1ヶ月後、今度は2回目の山。1回目の時よりはましでしたが、それでもおでこが真っ赤になり、首元の皮が剥け、肘の内側からは滲出液が溢れて来ました。

改善のプロセスと体質転換のサイン

皮膚症状の安定と“掻く必要”の減少

半年ほど経過した頃、患者さん自身が「掻く回数が目に見えて減った」と口にし始めました。

夜間の痒みが軽減し、睡眠時間も以前より深くなったことで、回復力が上がったと本人が実感していました。

中期の変化の要点:

- 滲出液はほぼ消失

- 赤みは色素沈着へと変化し、新しい炎症は現れない

- 便通が安定し、毎日1回以上、スッキリ出るように

- 朝の目覚めが良くなり、午前中の集中力が向上

- イライラや抑うつ感が減り、「気分の波」が安定し、家族との関係も良好に

ここで重要なのは、「皮膚が治った」ことよりも、「掻く必要性が消えてきた」ことです。

これは、身体の内部が“火事”を起こしていない証であり、炎症体質からの脱却が進んでいるサインといえます。

中期の処方見直しと治療の転換点

皮膚の状態が落ち着いてきたタイミングで、漢方処方も一段階変化させました。

主な構成:

- 瓊玉膏

- 水蛭配合食品

この段階から、「攻め」よりも「守り」「再建」へと舵を切りました。

色素沈着や、黒ずみ、肌のカサカサ感の改善をターゲットに処方の追加をしていきました。

治療経過まとめ(初診から3か月時点)

| 時期 | 症状 | 精神状態 | 処方・対策 |

| 脱ステ | 炎症・滲出液・不眠 | 焦燥・不安 | 解毒・栄養補給・便通改善 |

| 半年 | 掻痒・赤みは継続も軽減傾向 | 睡眠改善・気力上昇 | 解毒・栄養補給・色素沈着の除去 |

再発を防ぐための統合的アプローチと患者の自立

「治る」から「守る」へ――後期の治療戦略

治療開始から半年が終わり、1年が見えようとしていた頃くらいから皮膚の状態は落ち着き、まだ痕自体は残っているものの、赤みは取れ、外見的にも痛々しいアトピーの様子は無いほどまでに改善しました。しかしここからが本当の意味での“治療”のスタートとも言えます。

皮膚症状は表面的に落ち着いても、体質そのものが元に戻ってしまえば再発は免れません。

そのため、ここからは再燃を防ぎ、患者自身が“自分の身体を守る力”を育てていく段階に入ります。

定着と自立のための後期処方

後期の処方

- 栄養素の補助食品

- 瓊玉膏

- 水蛭配合食品

この段階では、漢方薬は“治すため”ではなく、“体質を守る”ために使用しました。

服薬の量を段階的に減らしていきました。

波動チェックのその後

波動終了時の測定では、身体の波動はほぼ安定域に入り、臓器・栄養の数値がバランスよく整っていました。

患者本人も「今はもう、施術がなくても自分の力で整えられている気がする」と話しており、外部からの介入ではなく、自分の内部感覚で健康を維持しようとする意識が芽生えていました。

アトピーは患者さんとの協力作業

東洋医学的な視点では、私たち側の人間は、はあくまで「道案内人」にすぎません。

本当の意味で病気を治すことを考えていくと、その人が自らの身体・心・環境と対話できる力を取り戻すことが必須となってきます。

今回の症例でも、最初は「どうすれば治るのか」という外向きの問いから始まりましたが、次第に「どうすれば自分の内側の変化に気をつけられるようになるか」へと視点が変わっていきました。

まとめ:この症例でわかったこと

アトピー性皮膚炎は「皮膚の病気」ではない

多くの患者が、アトピー性皮膚炎を「皮膚そのものの問題」と捉えがちです。しかし、今回の症例を通して改めて実感したのは、

皮膚は、体内環境と心の状態を映す“鏡”であるという事実です。

赤み・掻痒・滲出液といった症状は、結果にすぎません。

本質的な治療とは、その原因をどこまで深く掘り下げられるか、そしてどのレイヤーでアプローチできるかに尽きます。

なぜ、漢方・波動・西洋医学の「統合」が必要なのか

今回のケースでは、以下のような多層的なアプローチが功を奏しました:

| 領域 | 主な目的 | 具体的介入 |

| 西洋医学的視点 | 臓器機能・免疫・腸内環境の評価 | 血液検査の把握、腸活アドバイス、必要な除去食の提案 |

| 漢方医学的視点 | 体質と証の把握、自然治癒力の活性化 | 清熱・補益・排毒の処方調整、瘀血や気虚への対応 |

| 波動的視点 | エネルギー・精神 | 全体バランスのチェック |

| 本人の意志 | 習慣と価値観の転換 | 食習慣の見直し、睡眠環境の整備、自己受容の強化 |

どれか一つではなく、それぞれが“役割を分担しながら連携”することで、複雑な慢性疾患に対応可能になる。特にアトピーのように多因子的な疾患には不可欠です。

東洋医学が教えてくれる、“未病”へのアプローチ

今回の患者さんの治療過程で印象的だったのは、「皮膚の症状が落ち着いた後」に見せた、精神の落ち着きと自己肯定感の回復です。

これはまさに、東洋医学が重視する「心身一如(しんしんいちにょ)」の体現であり、「病気が消えること」ではなく、「本来の調和に戻ること」を意味します。

また、皮膚症状の再発がなかったのは、症状を抑え込んだのではなく、“未病”の段階で原因そのものに手を打てたからだと言えます。

皮膚を診るのではなく、“人”を診る

現代医療ではどうしても、「皮膚科」「内科」「精神科」など臓器別の分断があり、患者が抱える“全体像”が見落とされがちです。

しかし、アトピーを本質的に改善したいならば、

皮膚そのものではなく、「皮膚に症状が出ているその人」全体を診る必要があります。

問診では「皮膚のこと」だけでなく、長い期間かけて積み上がったものが影響しています。そうした“背景”に寄り添う視点が、症状改善のスピードと持続性を大きく左右します。

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。