血圧が高いって病院で言われてしまったけど、具体的にどうやって対処していけばいいんだろうとお悩みではありませんか?本日は、高血圧に対する考え方と、降圧剤だけに頼らない、東洋医学での対策の仕方をお伝えしていこうと思います!

血圧とは?その基本を理解しよう!

では、まず血圧について基本的な理解をおさらいしてみましょう。

血圧とは、心臓が血液を送り出す時に血管にかかる圧力のことを指しています。

一般的には、

- 上の血圧(収縮期血圧)

- 下の血圧(拡張期血圧) に分かれて測定されます。

上の血圧とは、心臓がキュッと一番小さくなり、血液を押し出した時の血圧のことを指し、

下の血圧とは、心臓が膨らみ一番血液を溜め込んでいる時の血圧のことを指しますね。

日本高血圧学会のガイドラインでは、

- 正常血圧:120/80mmHg未満

- 高血圧の基準:140/90mmHg以上 と定義されています。

ただし、実際には「年齢+90」程度までは大きな問題にならない場合が多く、年齢や体質によって適正な血圧値は異なります。例えば、現在50歳の方でしたら、50+90になるので、上の値が140mmHgまでは、身体が必要として調節している血圧であることも多いのです。

180mmHg以上などと極端に高い血圧の場合は脳卒中や、心臓病などのリスクが考えられるため降圧剤を使ったりするなどの適切ケアが必要となりますが、基準値に対して少し高いくらいでしたら、下げよう下げようとあまり強く意識して降圧剤等を積極的に取り入れていく必要性は考え直しても良いのかなと思います。

一般的な医学的見解:血圧が上がる原因とは?

では、そもそもなぜ血圧は上がるのでしょうか???

血圧を上げている要因があるからこそ、その結果として血圧が上がっているわけですよね。

ですので、高血圧になってしまっている根本の解決が長い目で見た時の高血圧対策につながっていくわけです。

西洋医学では、血圧が上昇する主な原因は以下のように考えられています:

1. 塩分過多

塩分の多い食事をたくさんすると、血中のナトリウムの濃度が上昇します。増えすぎた塩分濃度を今度は薄くするために血液中の水分量は増える傾向にあり、水分が増えることで血管の中を流れる血液量が増し血圧が上がるという仕組みです。

スーパーなどで売っている減塩食品などは、こうした塩分摂取が過剰になっている方の高血圧対策に使われているというわけですね。

2. 肥満・内臓脂肪

肥満の方は、もともと食べる量が多い傾向にあるため、塩分の摂取量が高く食事から血圧を上げてしまっている場合もあります。さらに、食べ過ぎによって血糖値が上がるとインスリンという成分が身体の中に放出されます。そして、このインスリンの作用によって、腎臓の尿細管からナトリウムの吸収が増え、血中の塩分濃度が上がりやすくなり、さらにそれを薄めようと血液の水分量が増えるため血圧が増してしまいます。

また、インスリンには交感神経を刺激する作用があります。交感神経が優位な体の状態では血管が収縮しやすくなるため、血圧が上がりやすくなります。また、コレステロール値、血液中の脂質が多く、血液がドロドロとしやすくなるため心臓に負担がかかりやすくなるためそれを緩和するためにも血圧は上がりやすくなる傾向にあります。

肥満の方は、いろいろな要素によって血圧が上がりやすくなってしまうため、注意が必要です。

3. 運動不足

運動不足になると全身の血流が滞りやすくなり、血圧を上げようと体が働きます。適度な運動をすることで、血の巡りがよくなり、さらに自律神経の調整が整うことで血圧の調整を体がしやすくなります。

また、少し汗ばむくらいの運動をすることで血管が緩み血圧を下げる働きがあります。

4. ストレスや睡眠不足

睡眠不足になると、交感神経が優位になり、血管が収縮し血圧を上げてしまいます。

5. 喫煙・飲酒

ニコチンやアルコールの影響で血管が収縮または拡張を繰り返し、血圧が不安定になってしまいます。

6. 動脈硬化

動脈硬化は血圧と密接な関わりがあり、動脈硬化自体も高血圧を推し進めてしまう原因になりますし、高血圧も動脈硬化を引き起こす原因になります。二つは同時に進行してしまうため、注意が必要です。

コレステロール異常や、脂質異常により血管に傷がつき、傷がついた部分にこれらの成分が沈着することで、血管が硬くなり、弾力が失われることで血圧があがります。また、動脈硬化によって圧が上がった場合その周辺の血管にも負荷がかかりやすくなり血管が傷つくことで次の動脈硬化を引き起こしてしまうわけです。

ただ、こちらも血液がドロドロしていたり、血中の脂質異常、コレステロール値の異常が隠れているため、その解決も重要となります。

原因のまとめ

大きく考えていくと、血液がドロドロとなってしまう要因が重なることが高血圧へとつながることがわかります。

食事の見直しや、運動習慣の見直し、睡眠習慣の見直しなど日常のありとあらゆる面から原因を取り除いていくことが根本的な解決になりますし、一度上がった血圧は下がりにくいため少し上がってきたかなと思ったらすぐに降圧剤を飲むのではなくこれらの原因究明をしていく必要があるわけですね。

降圧剤の種類と作用機序(西洋医学)

病院で処方される降圧薬は、主に次のような種類に分けられます:

- ACE阻害薬・ARB:血管収縮ホルモンをブロックし血管を広げる

- カルシウム拮抗薬:血管平滑筋に作用し血管を広げる

- 利尿薬:体内の余分な水分を排出し血液量を減らす

- β遮断薬:心拍数を下げて心臓の負担を軽減

降圧剤の問題点・デメリット

これらの薬は、平滑筋のある大きな動脈にしか作用できず、毛細血管には届きません。また、体が圧を必要としている状況で無理に血圧を下げることで、

- めまい

- ふらつき

- 脳の血流不足

などの副作用が現れる可能性があります。

東洋医学から見た血圧上昇の原因

東洋医学では、血圧の上昇を「自然なからだの防御反応」として捉えます。

つまり、血圧が上がる必要があり、血圧が上がっている。そういうふうに捉えます。

その要因としては、

1.血液の中のゴミが多い(瘀血)

西洋医学と同様、血液のドロドロさも血圧の上昇の原因として考えます。東洋医学では、コレステロールや血糖という言葉を使わず、瘀血(おけつ)という表現で身体の血液のドロドロを表します。

2. 毛細血管のつまり・血流不足

末梢の毛細血管に血液が行き渡らず、大きな血管に血液が集中し圧が高まる。

3. 冷えや循環不良

身体が冷えることで末梢血管が収縮し、結果として血圧が上がる。

4. 情緒不安・ストレス

感情の乱れが交感神経を刺激し、血管が収縮して血圧が上がる。

自然に血圧を整える:漢方的なアプローチ

毛細血管を整えることが鍵

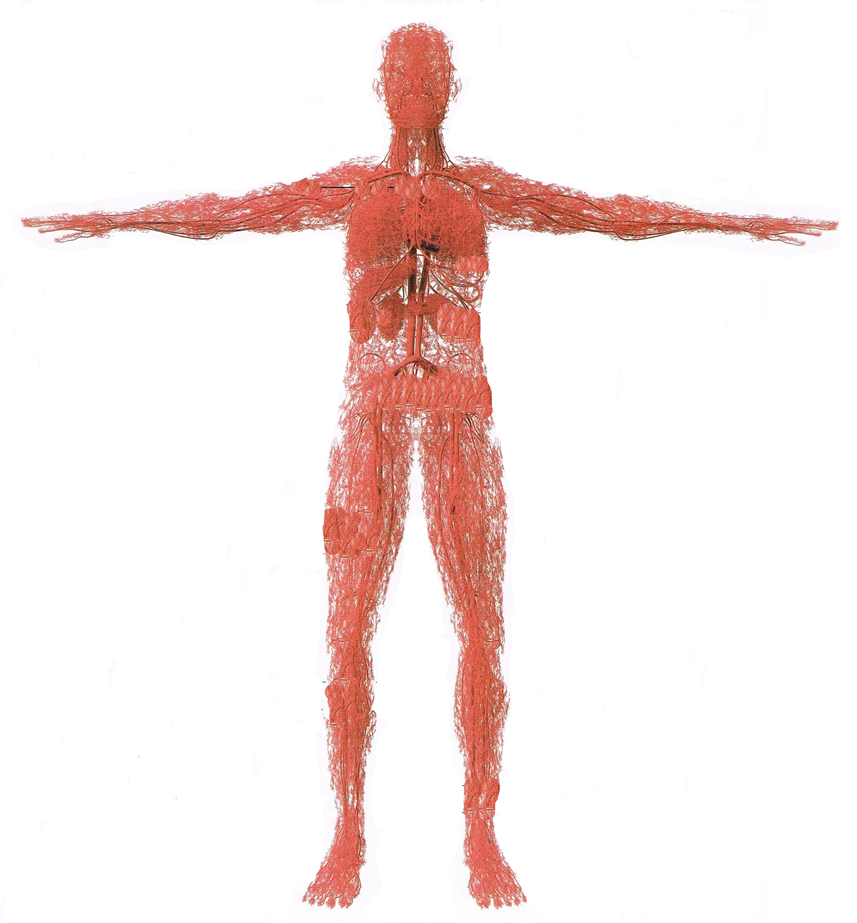

みなさん、毛細血管という言葉を聞いたことがありますか?

毛細血管とは動脈と静脈の間を繋ぐ、細くて細かい血管のことをいいます。毛細血管の中を血液が通ることで、体の隅々まで酸素や栄養を運んだり、老廃物を回収することができています。

この毛細血管ですが、実は毛細血管の周りには筋肉がありません!血圧の調整によってのみこれらの血管には血が通っているんです。

そして、病院の降圧剤は血管の筋肉にのみ直接作用をすることで、キュッと引き締めて血圧を高めてしまっている血管の筋肉をダラっとさせることで血圧の低くするなど、調整をしています。そのため、筋肉がない毛細血管には直接的な働きをすることはできないんです。

しかも驚くべきことに、この毛細血管は全体の血管のなんと99%を占めています!

体全体の血管のうち、ほとんどが毛細血管なんです。

下の写真は、体全体の毛細血管の図です。

https://orgone-kansai-sakura.com/category9/entry33.html

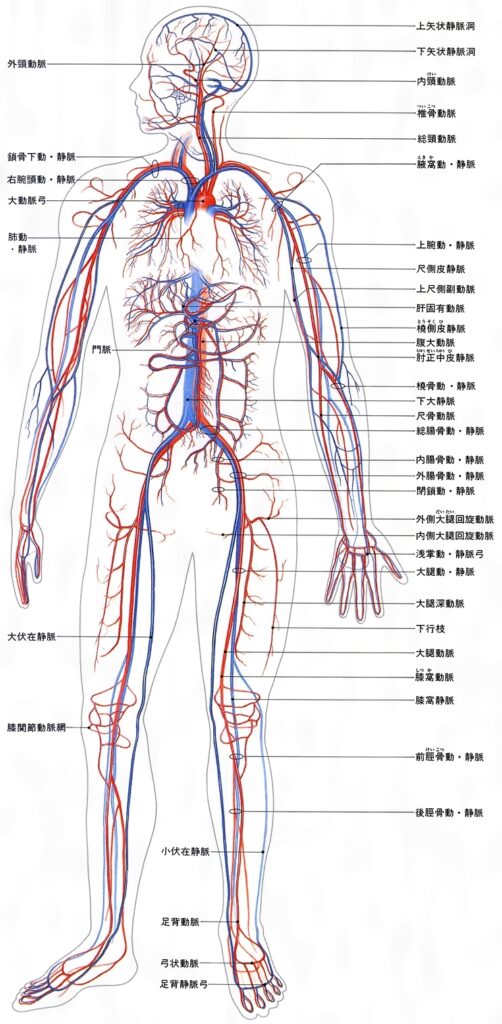

私たちが血圧が上がったり、下がったり一喜一憂しているのはなんと全体の血管の1%のみを見て判断してしまっているわけです。下の図が全身に分布している動脈と静脈の図です。上の写真と比べてみると一目瞭然。毛細血管こそが体の隅々に栄養を与えている血管であるということです。

で、全血管の99%以上を占める毛細血管の中に、ドロドロとした血液が流れていると、毛細血管はとても細いため、簡単に詰まったり血流の停滞が起きてしまいます。そして詰まると、そこに血液が流れていかないわけですよね。

では、流せない血液はどうなるかというと・・・当たり前ですが、太い血管に溜まったままとなってしまいますよね。細かいところに送り出せず、太い血管の中だけに血液がたくさん溜まるとどうなりますか?行き場をなくして、圧を高めてしまっているわけです。

東洋医学では、血圧の上昇をこのようにして考えていきます。

なので、漢方の処方では、これら99%の毛細血管の詰まりを解消し、全身の巡りを整えることで、自然な形で血圧を下げていくことを目的としてお薬をお出ししていくということになります。

単純に血圧が上がったから下げよう、という降圧剤では、結局毛細血管のつまりは放置されたままですから、降圧剤の服用をやめるとまた血圧は上がってしまいますし、余計につまりを産みやすくなってしまうので降圧剤をむやみやたらに長期間続けるというのは得策ではないということがお分かりいただけたら幸いです。

毛細血管の血流を改善する漢方薬

冠元顆粒(かんげんかりゅう)

瘀血(おけつ)による血流の滞りに効果があり、特に動脈硬化や高血圧、肩こり、冷えなどを伴う方に適応されます。六つの生薬(丹参・紅花・芍薬・香附子・木香・川芎)が配合されています。毛細血管などの微小循環の流れの対策にはもってこいの漢方薬です。

水蛭(すいてつ)製剤

ヒル(蛭)から抽出されるヒルジン・ヘパリン様物質が血液の流動性を高め、毛細血管の拡張・血液凝固の抑制を促します。動脈硬化・脳梗塞の後遺症・高血圧に効果が期待されます。

写真:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%AB_%28%E5%8B%95%E7%89%A9%29

蛭の入った食品には、イスクラ製薬の水快宝という商品があります。

ストレス性の高血圧に使う漢方薬

逍遥顆粒・加味逍遙散・柴胡疎肝湯・四逆散

これらは「疏肝(そかん)」といい、体の気を巡らせてリラックスを促す作用があります。特に下の数値が高いという方は、自律神経の調整がうまくいかないことが原因となって血圧を上げてしまっている場合があります。ストレスや緊張により交感神経が優位になって血圧が高くなるタイプには有効です。

興奮・頭痛を伴う高血圧に使う漢方薬

柴胡加竜骨牡蠣湯・抑肝散加陳皮半夏・釣藤散・瀉火利湿顆粒

これらは、「清熱」「安神」「鎮静」「神経の過緊張を和らげる」処方であり、

- 頭痛

- 不眠

- 動悸

などを伴う神経過敏タイプに向いています。

イライラしやすく、イライラすると血圧が上がってしまうような方や、血圧の上昇により頭痛がするような方だとこちらの漢方薬が向いている場合があります。

まとめ

高血圧は単に“数値が高い”ことを問題視するだけでなく、“なぜ体がそうしているのか”を理解し、根本から対処することが重要です。漢方では、毛細血管の血流改善、精神的緊張の緩和、体質改善を通して、副作用の少ない自然な血圧対策が可能です。根本的な問題に注目して解決していくため、半年〜1年といった期間を要することがほとんどですが降圧剤のみに頼るのではなく、漢方や、食事の見直しなど、自分の力で血圧を下げる努力をすることも重要です。

生活習慣の見直しとあわせて、体質に合った漢方を取り入れることで、無理なく血圧を整えていく方法を選んでみませんか?

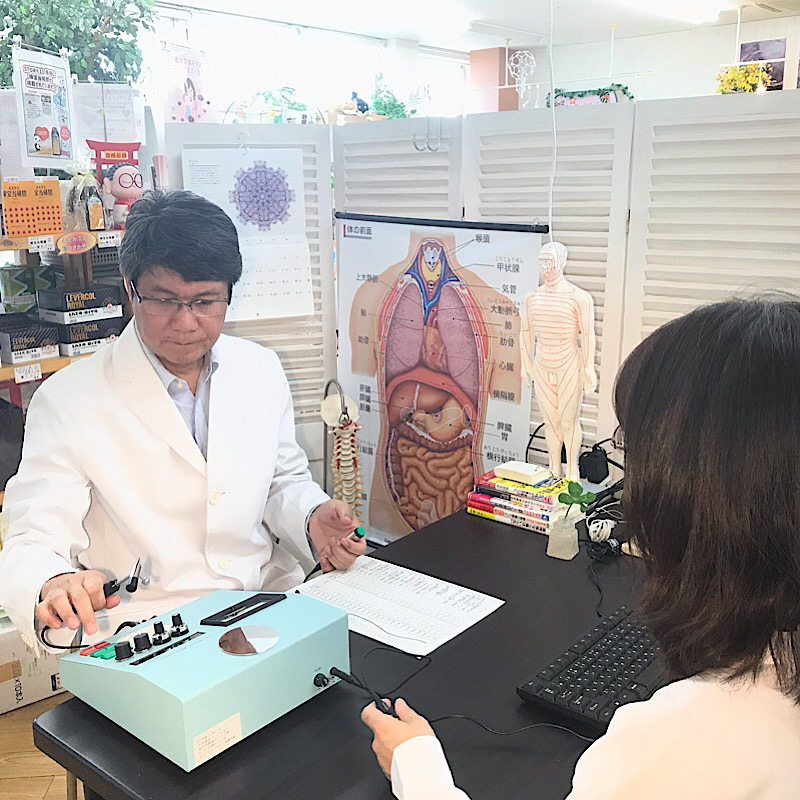

ご相談をご希望の方は、静岡県浜松市の漢方相談薬局おくすりのまるはちまでぜひいらしてくださいね!

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。