汗疱ってなに???

概要

汗疱(かんぽう)とは、主に手のひらや足の裏、指の側面などに現れる皮膚疾患で、小さな水ぶくれ(水疱)が繰り返し出現する湿疹の一種です。『汗疱状湿疹』とも呼ばれたり、『異汗性湿疹』と呼ばれることもあります。外見上は一見軽微な皮膚異常に見えるかもしれませんが、痒みや痛みを伴い、掻くことで皮膚が破れてしまい、さらに滲出液が出たり皮膚がめくれたりすることもあり、命に別状はないとはいえ、日常生活に支障を来す症状です。特に、手をよく使う仕事や水仕事をされる方にとっては、症状の悪化が仕事や家事に直結するため、心身ともに大きな負担となります。

この疾患は特に季節性があることが多く、春先から夏にかけて悪化しやすく、気温や湿度が高くなることで症状が顕著になります。逆に、秋から冬にかけては気温と湿度が低下し、汗の分泌が抑えられるために自然と落ち着いてくる傾向があります。このような季節性の変動を考慮した対策や治療が重要です。

汗疱になりやすい人の特徴

汗疱は、特定の生活習慣や職業とも関連があるとされます。例えば、手に汗をかきやすい体質の方や、長時間にわたって手袋や軍手を着用する必要のある仕事をしている方に多く見られます。具体的には、建築業、運送業、倉庫作業、農作業などに従事している方に発症しやすい傾向が見られます。これらの職業では、手に常に負荷や摩擦、湿潤がかかるため、汗疱の発症や悪化を助長する環境にあると言えるでしょう。

症状の特徴としては、直径1〜2mmほどの小さな水疱が指の側面や手のひらに複数現れ、透明な液体が中に含まれています。これらの水疱は激しい痒みやピリピリとした刺激感を伴うことがあり、無意識に掻いてしまうと破れて滲出液が出てきたり、その部位の皮が剥けてしまったりします。滲出液が乾くと独特な臭いを発することもあり、衛生面や見た目にも支障を来します。これにより、人前に手を出すことに抵抗を感じたり、子供や恋人と手を繋ぐことができなくなるなど、対人関係や接客業なんかのお仕事の中でも何かしらのストレスを感じるようになる方も少なくありません。

汗疱の原因について

汗疱の原因については、かつては「汗が皮膚内で詰まり、出口を失って水疱ができる」という説が主流でした。しかし近年ではこの説には否定的な見解も増えており、現在では以下のような多因子が複合的に関与していると考えられています。

- 汗に含まれる金属成分(ニッケル、クロムなど)に対するアレルギー反応

- 歯の詰め物などによる体内への金属の蓄積と反応

- アトピー性皮膚炎の局所的表現としての汗疱

- 医薬品の副作用、薬疹の一種としての発症

- 精神的ストレスや自律神経の乱れによる皮膚機能の低下

- 明確な原因のない原発性多汗症

原因が一つに特定できないため、汗疱はしばしば慢性かつ再発性で、長期にわたって悩まされることが多くあります。

下の写真は当店にお越しいただいた汗疱の方の写真です。滲出液などが出てくる急性の期間は過ぎたのですが、水疱が弾けた痕で皮膚が剥けていたり、少し赤みが残っているといった状態の方です。皮膚科で、VERY STRONGのステロイドをもらって一週間ほど塗られていて、首や顔の方にも湿疹が広がってしまったためご来店されました。

皮膚科での一般的な治療

汗疱に対して、皮膚科での一般的な治療では、以下のような治療が行われます:

- ステロイド外用薬による炎症抑制

- 抗ヒスタミン剤による痒みの緩和

- 保湿剤の使用によるバリア機能の補助

- アレルゲン(特に金属)に対するパッチテストなど

- 汗どめ(塩化アルミニウム)などの外用

ちょうど、当店にいらした方もステロイドとヘパリンの併用ということで一般的な治療をされていました。しかし、これらの西洋医学的対処法は一時的な緩和には有効でも、再発予防や体質改善には限界があるため、根本的な治療にはならないことが多いのです。

次に、汗疱に対する具体的な漢方処方や、その選び方について詳しく解説していこうと思います!

汗疱の原因は、「血熱」と「湿熱」

漢方では、皮膚関連のトラブルに対しては「熱」や「湿」という言葉を多用します。その中でも汗疱のような状態は、「血熱(けつねつ)」や「湿熱(しつねつ)」が皮膚に現れていると捉えられることが多いんです。

血熱とは、血の中に熱がこもっている状態を指します。この「熱」は、体の奥から湧き上がるような熱感を伴い、皮膚に紅斑やかゆみとして現れます。熱によって血流が乱れ、炎症反応を引き起こすため、赤みや腫れが目立ちます。情緒的なストレスや、体内の慢性炎症、過労などによっても血熱は発生しやすくなります。

一方、湿熱とは、湿気(余分な水分)と熱が合わさって体内にこもり、排泄されにくくなった状態を意味します。体の中に湿熱がこもると、皮膚にジュクジュクとした湿疹や水疱、においのある滲出液が見られるようになります。これは、身体の代謝機能や水分調節機能の低下によって、余分な水分と熱が外に逃げきれず、皮膚に押し出されてくるためです。

汗疱の患者様では、これらの「血熱」「湿熱」の状態が複合して現れていることが多く、単純に外用薬だけで対処しても再発してしまう原因となります。ですので、漢方では体内の熱や湿をどのように調整するかが治療の鍵となります。

代表的な処方と使い分け

漢方医学では、症状の現れ方や体質に応じて処方を細かく使い分けることが重要です。見た目の状態も重視しますし、漢方的な体質を問診して決めていくことが最初のステップになります。その上で合った漢方処方を決めていくといった流れとなります。

■ 消風散+桂枝茯苓丸(しょうふうさん+けいしぶくりょうがん)

痒みが強く、皮膚に赤みを伴う場合に使用されます。消風散は、風(ふう)の邪を祓い、皮膚の痒みや炎症を抑える代表的な処方です。桂枝茯苓丸は、血の巡りを整え、瘀血(おけつ)を改善する作用があります。特に女性に多い、冷えと血行不良が混在したタイプに適しています。

■ 越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)

手足に汗をかきやすく水疱の出現とともにむくみや重だるさを感じる場合に適します。体内の余分な水分(湿)と熱を取り除き、皮膚表面の腫れや赤みを和らげます。慢性化した湿疹に用いられることも多く、体が水分をうまく処理できない体質の改善に寄与します。中身は麻黄、石膏、白朮という3つの生薬から成り立つシンプルな漢方薬です。急性期で炎症や化膿が多い場合は消風散と越婢加朮湯を同時に使う場合もあります。

■ 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

皮膚の赤みや熱感が強く、舌が赤くて苔が黄色い場合など、体内に「実熱(じつねつ)」がこもっているときに用いられます。手の膿よりも、赤みが強い場合や、少しイライラしやすい傾向のある方に多く、炎症を強く抑えることを目的とした処方です。

■ 白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)

体全体に強い熱感があり、発汗過多や口の渇き、疲労感が伴う場合に選ばれます。皮膚の炎症が熱によって悪化しているとき、体力を補いながら熱を冷ますのに適した処方です。

■ 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)

膿をもった水疱や丘疹が見られ、皮膚が少し盛り上がっているような状態に適応します。体の中の「毒」を排出する働きがあり、化膿性の皮膚疾患に広く使用されます。炎症性の湿疹、皮膚化膿症、などで『風湿熱』がある場合に使う漢方薬です。

■ 桂枝茯苓丸加薏苡仁(けいしぶくりょうがんかよくいにん)

皮膚の硬化や慢性的な皮膚炎に対して用いられます。桂枝茯苓丸に、イボや肌のざらつき改善に効果のある薏苡仁(よくいにん)を加えることで、慢性化した湿疹や硬くなった皮膚の改善を目指します。この処方は急性期を少し過ぎ、炎症が落ち着き皮膚の黒みをとったり、残ったゴミ掃除のような役割も持ちます。

■ 五苓散・茵蔯五苓散(ごれいさん・いんちんごれいさん)

水疱が多く見られ、体の水分循環が悪くなっていると考えられる場合に選ばれます。五苓散は、体内の「水」の偏在を調整し、余分な水分を排出させる働きがあります。茵蔯五苓散はさらに「湿熱」が強いタイプに使用され、特に皮膚に赤みとジュクジュクがあるときに向いています。

■ 清上防風湯・排膿散及湯(せいじょうぼうふうとう・はいのうさんきゅうとう)

強い炎症や膿疱を伴う場合に使用される処方です。皮膚の赤みや腫れが強く、熱感や痛みを訴えるような場合、抗炎症作用のあるこれらの処方が効果を発揮します。

■ 瀉火利湿顆粒(しゃかりしつかりゅう)

湿潤が強く、滲出液が多く出るタイプに適しています。体の中にこもった湿熱を外に出し、皮膚のジクジクを乾かして炎症を抑える役割があります。

■ 温清飲(うんせいいん)

色素沈着や皮膚の黒ずみ、慢性化した炎症が見られる場合に使用します。冷えと熱が混在した体質に対応し、血行を促進しながら皮膚の代謝を促す効果が期待できます。

このように、汗疱に対する漢方薬の選定は「一人ひとりの体質」と「現在の皮膚の状態」に基づいて行われます。見た目が同じような湿疹でも、その背後にある原因や体質が異なれば選ぶ薬も全く変わってくるため、専門家による丁寧な問診と観察が欠かせません。

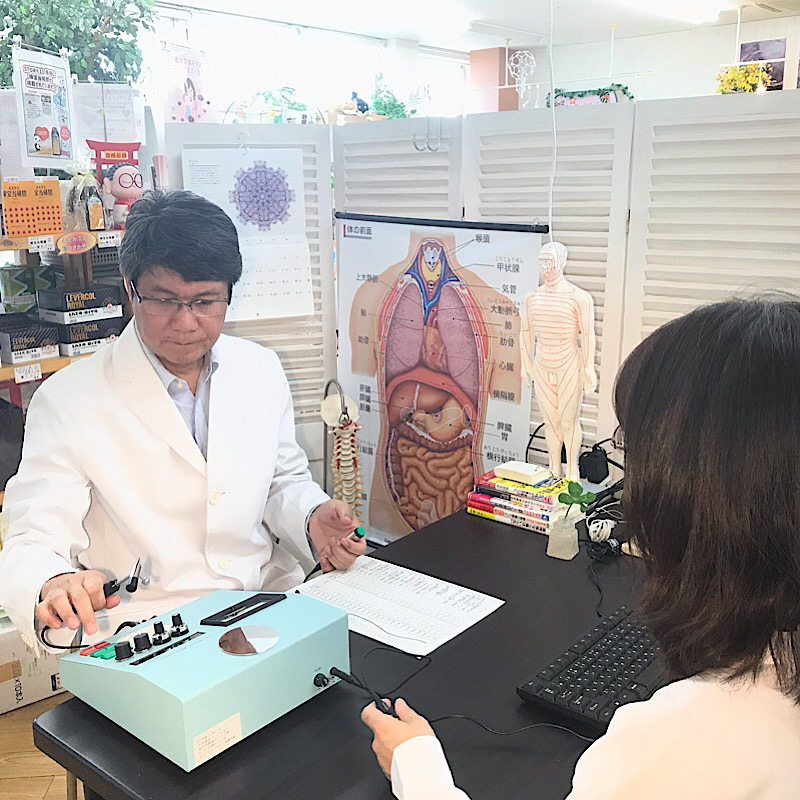

当店での体質分析と測定方法

浜松の「漢方相談おくすりのまるはち」では、汗疱にお悩みの方に対して、まずはお一人おひとりの体質と炎症傾向を詳しく調べるところから始めます。漢方相談においては、舌の状態や脈、肌質、生活習慣、食習慣、排便状況などを詳しくうかがいます。それとは別に当店独自の体質測定機器を用いて、体の中にどのような炎症や過剰な免疫反応が潜んでいるかを客観的にチェックすることができます。

具体的には、血流状態や体液の循環、電位バランス、酸化ストレスの状態、重金属や化学物質への反応などをチェックします。これにより、皮膚に現れている症状が単なる湿疹ではなく、体内の慢性炎症や金属アレルギーなどの反応が背景にあることが明確になります。

例えば、ワクチン接種を複数回受けた方では、アルミニウムや水銀といった重金属の蓄積による反応が出るケースがあります。歯の詰め物に含まれるアマルガムや銀などの影響も無視できません。汗疱は、金属によるアレルギー反応が隠れていることがあります。当店では、こうした要因を測定機器で確認しながら、必要に応じてゴッドクリーナーなどのデトックス機器を使って体内の毒素排出のサポートもしています。

汗疱と炎症との関係

汗疱は局所的な皮膚の病変に見えるかもしれませんが、実際には体内の炎症反応や免疫系の乱れが影響していることが多くあります。漢方では「皮膚は内臓の鏡」とも言われ、皮膚に現れる問題は全身状態の不調を反映していると考えます。

例えば、繰り返す風邪や蓄膿症、咽頭炎、歯周炎、便秘、食物アレルギー、慢性的な胃腸の不調などがある場合、それらの炎症物質や老廃物が皮膚に排出される経路となり、結果として汗疱として現れている可能性があります。特に、扁桃炎や副鼻腔炎などの慢性炎症がある方は、その影響が手や指に湿疹として出ることがあり、漢方治療ではこうした隠れた炎症のケアが非常に重要となります。

当店では、皮膚だけを見て対症療法を行うのではなく、こうした全身の炎症源を見つけ出し、根本的な体質改善と免疫調整を図ることで、再発しにくい体作りをお手伝いしています。

生活習慣と養生指導について

汗疱を根本的に改善していくためには、漢方薬による体質調整だけでなく、日々の生活習慣の見直しも欠かせません。特に、体内に炎症を引き起こしやすい食習慣や睡眠の乱れは、汗疱の再発や悪化を助長します。

まず注意していただきたいのが、現代の食生活に潜む“4つの炎症誘発食品(4毒)”と“3つの慢性毒素(3毒)”です。

■ 炎症を引き起こしやすい4毒:

- 小麦製品(パン、ラーメン、うどん、パスタなど)

- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)

- 植物油脂(サラダ油、マーガリン、ショートニングなど)

- 精製糖(白砂糖を使ったお菓子、スイーツ、炭酸飲料など)

これらの食品は、腸内環境を悪化させたり、免疫バランスを乱したり、炎症を体内で起こしやすくすると言われています。特に菓子パン、ケーキ、シュークリーム、ヨーグルト、甘いジュースや炭酸飲料、揚げ物、ラーメンやうどん、スナック菓子、ファストフードなどの常食は控えるよう心がけましょう。

代わりに、グルテンフリーのパン、全粒粉の麺、乳製品フリー、アレルギー対応のケーキ、ラーメンでも自然派食品店で売っているさっぱりめの袋麺、豆乳のヨーグルトなど、我慢せずに代替品を見つけることで解決できることもあります。

■ 慢性毒素となる3毒:

- 遺伝子組み換え食品(GMO)

- 農薬が多く使われた食品(特に輸入果物)

- 食品添加物(保存料、着色料、発色剤など)

海外産の安価なフルーツや、加工肉(ハム、ソーセージ、ベーコン)、インスタント食品、レトルト商品などに多く含まれています。これらは体内で蓄積し、皮膚に表れやすいため、日常的に摂ることは避けた方が良いでしょう。

また、炎症を抑えるために副腎(ふくじん)が日々働いていますが、夜更かしや睡眠不足は副腎を酷使し、免疫バランスの崩れにつながります。汗疱を改善するためには、毎日22時、遅くとも23時までには就寝し、副腎を休ませる習慣を持つことがとても大切です。

■ おすすめの食事

- 季節の野菜をしっかり食べること

- しらす、ししゃも、いわしなどの骨まで食べれる小魚を食べること

- 豆腐、納豆などの大豆製品からタンパク質を補給すること

- 鶏肉や卵で動物性のタンパク質を補給すること

- ほうれん草、小松菜などの青物を毎食入れること

- ごま、わかめ、もずくなど、ミネラル豊富な黒いものをしっかり取ること

- 亜麻仁油、えごま油などオメガ3の油をぺろっと舐めること

- ご飯は玄米で食べること。難しい場合は3分つき米や5分つき米などを選ぶこと

- 酸味のあるすっぱいものを取ること

こうしたものを積極的に食事に取り込みながらご自身の習慣を少しずつ整えることで、体質は着実に変わっていきます。当店では、漢方薬だけでなく、こうした日常の過ごし方までトータルにアドバイスしながら、根本からの改善を一緒に目指していきます。

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。