春先の花粉症のひどい時期や、疲れが重なり鼻風邪を引いてしまった時、

なかなか治らず、鼻の詰まりがさらに悪化し耳まで聞こえが悪くなってきたことはありませんか?

「あーーー」っと言葉を発すると耳の中で響く感じがしたり、テレビを見る時も、音楽を聞く時も、音を大きくしないと聞こえなくなってしまっているなど、

鼻詰まり、耳詰まりと簡単に言っても、この辛い症状は毎日の生活の質を著しく落としてしまいますよね。

病院へ行くと、こういった症状に「滲出性中耳炎」という診断名が付くことが多いです。

この滲出性中耳炎に対して漢方の見解では「痰飲」や「湿熱」という病理産物が耳や肺に停滞している状態だと考えることができます。

◆ 滲出性中耳炎ってどういう病気?

滲出性中耳炎とは、耳の鼓膜の内側にある「中耳」という部位に「滲出液」というネチョっと粘り気のある液体が溜まってしまい、耳の機能に影響を及ぼしてしまう病気です。

痛みがある場合はほとんどなく、とにかく耳が聞こえにくくなり、耳の中に水が入ってしまった時のような感覚が四六時中続くといった病状であることが多いのが特徴です。

病気の原因としては、免疫力の低下や、花粉症や鼻風邪、感染症をこじらせてしまうことで、副鼻腔炎などの粘膜の炎症などをきっかけに、急性中耳炎となり、炎症の際に生み出された膿みが排出できず耳に溜まってしまうことで起きることが多いようです。

本来であれば、炎症が治ると膿みは、滲出液となって、粘膜から吸収されたり、耳管を通り鼻や喉の方へ落ちていくことで緩解していくことが多く、約1ヶ月ほどで症状として落ち着くことが一般的です。

◆ 一般的な滲出性中耳炎の対策(西洋医学的アプローチ)

現代医学では、滲出性中耳炎への対策として主に以下のような方法がとられます。

- 薬物療法

- 抗生物質(細菌感染が疑われる場合)

- 消炎鎮痛薬(炎症や痛みを抑える)

- 抗アレルギー薬(アレルギー反応が関与している場合)

- 耳管機能の改善

- 鼻や副鼻腔の治療を並行して行う(点鼻薬や去痰薬など)

- 耳抜きの練習(バルサルバ法など)

- 外科的処置

- 滲出液が長期にわたり改善しない場合は、鼓膜切開を行い、液体を排出する処置が検討される

治療により多くの場合は改善しますが、慢性化する場合や繰り返す場合には専門的な評価が必要になります。

◆ 当店での基本的な対策・対応について

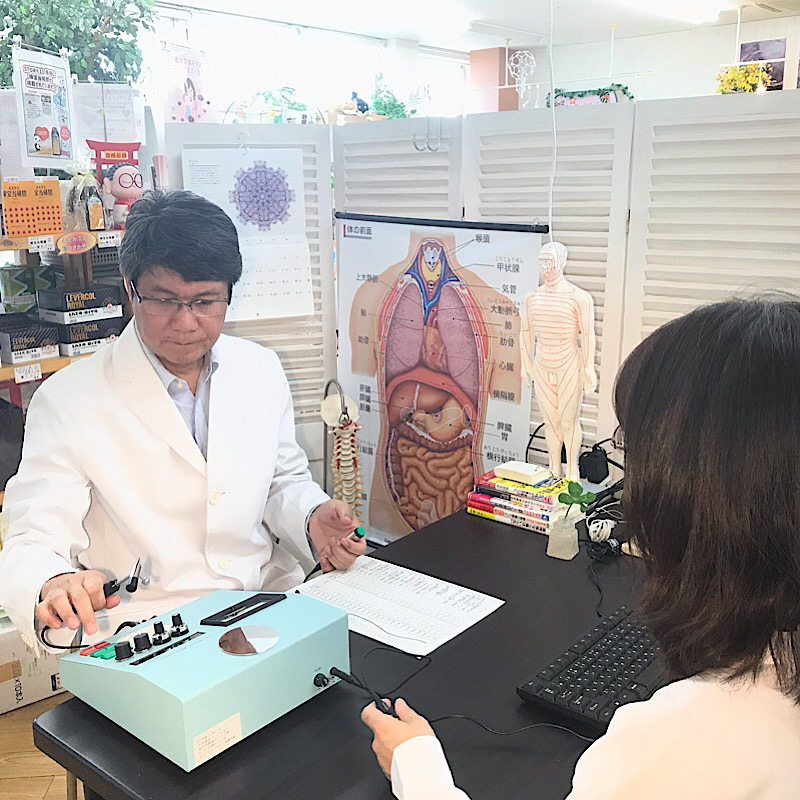

また、当店ではこういった急性期の症状に対しても、専用の健康測定器を活用し、炎症の部位やバランスの乱れを確認しながら、個々の体質や状態に合わせた最適なご提案をさせていただいております。

免疫機能の働きもチェックさせて頂き、そもそもこの数値が低くなってしまっている場合は、急性期のケアの後に日常の免疫を高めるための予防もご提案させて頂いています。

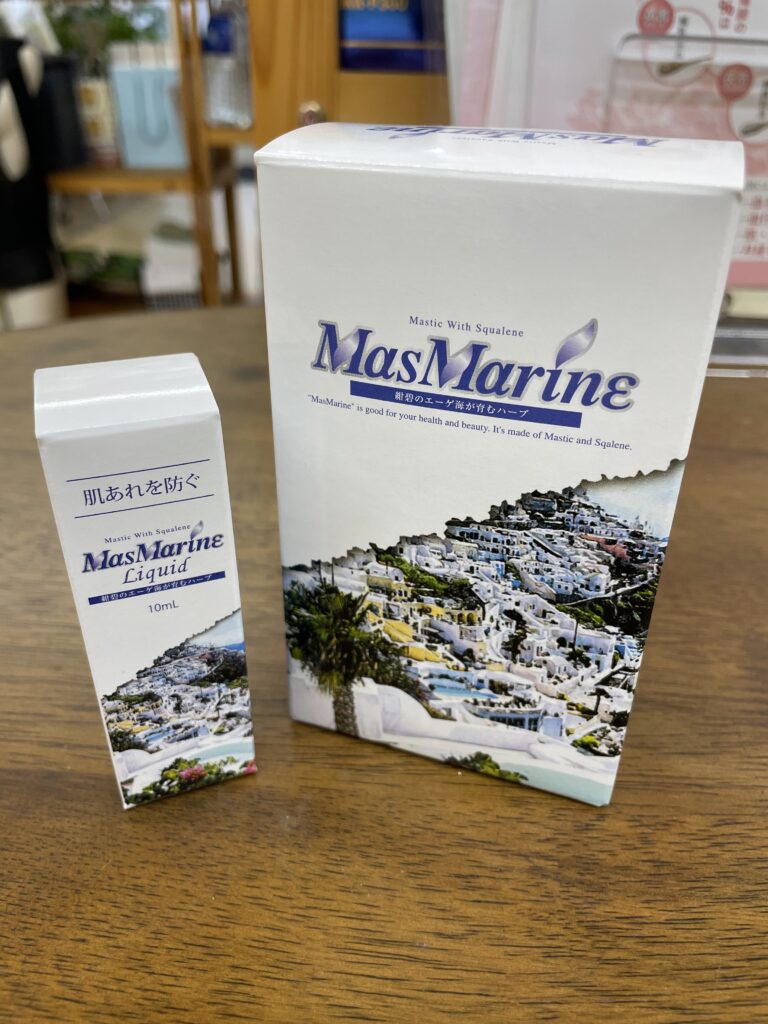

滲出性中耳炎や副鼻腔炎などは、細菌が関与する症状です。そのような場合には、天然抗菌成分「マスマリンリキッド」を使用し、患部に対する直接的な殺菌・抗菌ケアを行うことも可能です。

抗生物質よりも作用が穏やかなため、胃腸障害や腸内環境が気になる方は天然成分のマスマリンリキッドがおすすめです。

漢方薬や、抗炎症成分の含まれたお薬と併用することで、より効果的な症状の緩和・改善が期待できます。

滲出性中耳炎に関する情報や対策を探している方にとって、信頼できる漢方的・西洋医学的サポートを組み合わせたケアは非常に有効です。

◆ 漢方的な対策

「病院で切開って言われたけれど・・・」

という方に、切開をする前によければ漢方を試すという第三の選択肢を持つのはいかがでしょうか?

漢方医学も現代医学もお互いに万能ではありませんが、お互いの苦手分野を補うように様々な不定愁訴に合わせてお互いの得意分野を使っていくことが望ましいですね。

漢方医学では滲出性中耳炎を「湿熱」という病理産物が、耳の中に溜まっている状態として捉え、漢方薬を処方させて頂くケースが多いです。

◆ 湿熱とは?

湿熱とは、「湿」と「熱」という状態が一緒になってしまった状態です。

- 湿:体内の余分な水分を指し、体の中に水たまりを作ってしまっている状態

- 熱:炎症などの総称となっており、身体が熱を持っている状態

この湿と熱が同時に起こっている病態を「湿熱」と呼びます。

湿熱は身体のなかで、ドロドロとした形になってしまっており、ヘドロのように身体のあちこちに張り付いたり、溜まったりしています。

本来であれば、体内の「水」や「熱」は必要な場所へスイスイと流れていくことで、それぞれの役割を果たしていますが、ヘドロのようになることで体の正常な動きを妨げてしまったり、耳や鼻、肺、腸内など、本来溜まるべきではない部分へ溜まってしまいます。

この「湿熱」が耳の中で溜まっているものが滲出性中耳炎であると考えます。

◆ キーワードは「清熱利湿」

耳の中に溜まってしまった湿熱を取り除くには、漢方では「清熱利湿」という方法を考えます。

- 清熱:熱を鎮めること、炎症を抑えたり、殺菌する

- 利湿:体の中に溜まった余分な水を体の外に追い出す

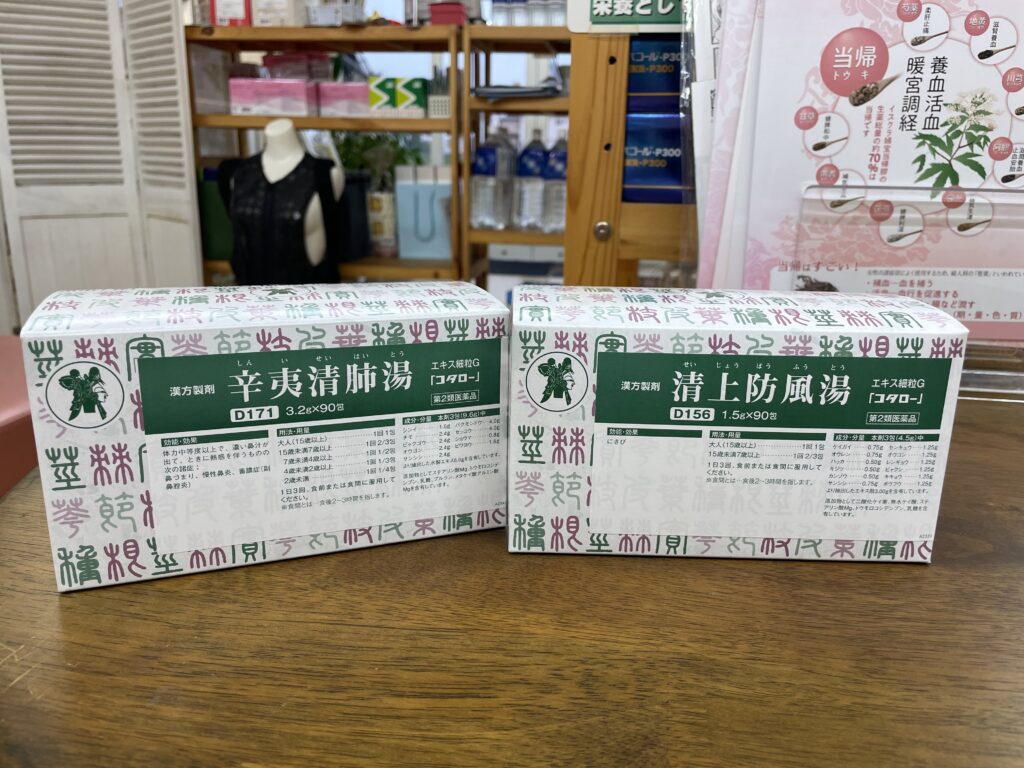

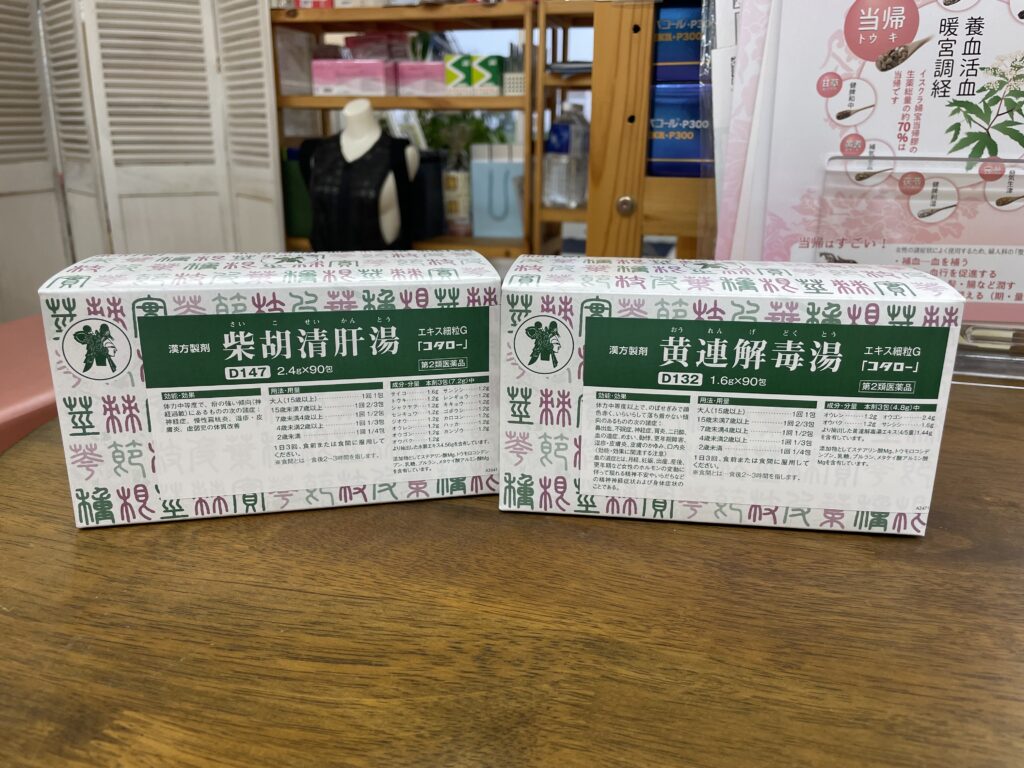

漢方薬ではこれらの症状に、柴苓湯、黄連解毒湯、柴胡清肝湯、荊芥連翹湯、清上防風湯といったものをチョイスしたり、

まだ黄色い痰や鼻詰まりが続く場合は辛夷清肺湯や頂調顆粒などでまずは、鼻の症状や副鼻腔の炎症を抑えることを優先したりすることがあります。

詳しくはぜひ一度ご相談にいらしてくださいね。

漢方相談おくすりのまるはち

静岡県浜松市中央区三和町789

予約のお電話 053−469−9308

担当者:藪彰杜(やぶあきと)

漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。